![]()

| 古代の音楽 | 日本音楽の分類 | 日本音楽の系統 | 仏教音楽の影響 | 日本音楽の変遷(時代区分) |

1. 古代の音楽

古代の日本音楽は「歌いもの」「語りもの」といった声楽であったと言われています。

天岩屋戸伝説や田植歌のように、日本には昔から祭祀や労働の際に節をつけた「うたう」習俗や昔語り・民話などを語り伝えた「語部(かたりべ)」という伝承者がいて、「古事記」「日本書紀」「風土記」などに編纂されました。

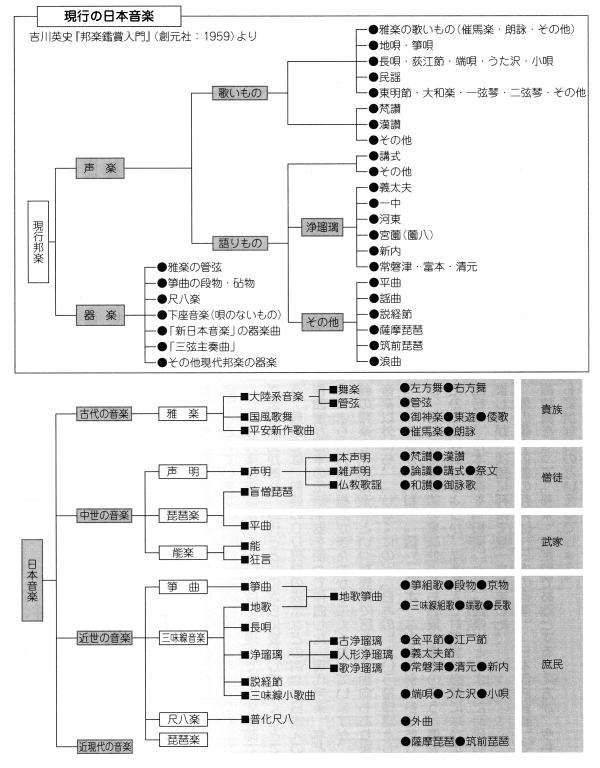

2. 日本音楽の分類

田中健次「日本音楽入門」より

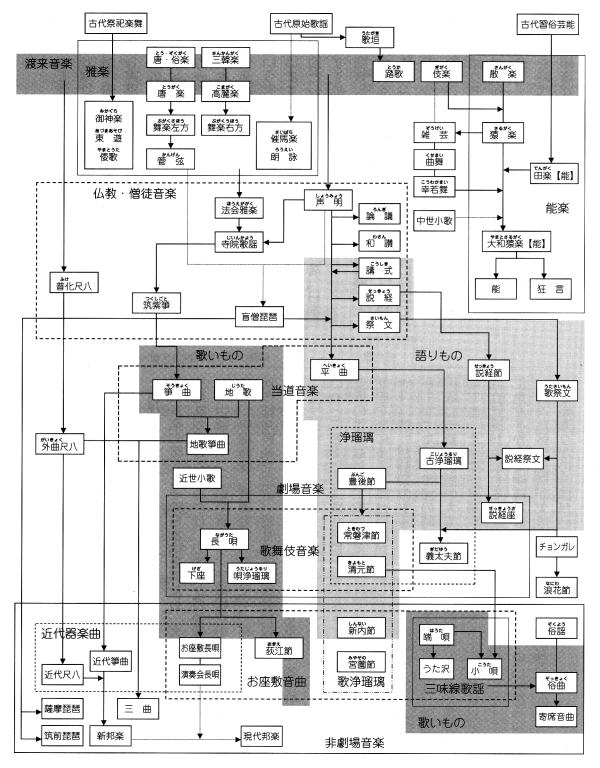

3. 日本音楽の系統

田中健次「日本音楽入門」より

4.仏教音楽の影響

高度の音楽理論に裏付けられた「声明」と、寺院の供養として用いられた「法会雅楽」は、それぞれに変容と融合を繰り返しながら新しい仏教音楽を創出しただけではなく、各種の伝統音楽や芸能の生成に深い影響力をあたえました。声明は日本化されて、「教化・表白・講式・論議」など、和文の雑声明を生みだし、語りもの音楽の原型として「平曲」「義太夫節」などに影響をあたえました。又、「仏教歌謡」の「和讃・御詠歌・念佛」などは、歌ものの音楽の源流となり、雅楽と声明や仏教歌謡が結びついて、雅楽の旋律に今様体の詞章をつけた「越天楽謡物」など「寺院歌謡」を生み、「筑紫箏(つくしこと)」を経由して「箏曲」や、組歌から始まった「地歌」の発生のきっかりになりました。

法会で盲僧が声明の伴奏楽器として用いた琵琶は、回檀法会などでの余興が芸能化して「物語琵琶」を生み出し、平家琵琶として大成することになります。これら琵琶法師たちは、沖縄から渡来した楽器「三線(さんしん)」を日本の代表楽器となる「三味線」に改造した立役者であり、その三味線と平曲が「浄瑠璃」という「語りもの」の音楽を生むことになりました。

法会の後に行う説教は、旋律を持つようになって「節談説教」から芸能化して「説経節」、祭文もやがて門付け芸になって、「歌祭文」となり、「浪花節」となり、語り口と題材が「浄瑠璃」に引き継がれていった。

法会の後の余興として演じた「散楽」や「延年」などの呪師作法は「呪師猿楽」に影響を与えながら「能」や「狂言」の母体となった。

こうしてみると、音楽理論、旋律型、唱法、調子、曲節、既成の旋律を配列・組み合わせるなどから、「日本の歌や語りものの音楽は声明に始まる」とする説は疑問の余地のないところといえます。

日本音楽の変遷(時代区分)