|

←鎌掛(かいがけ)谷ホンシャクナゲ群落1 鈴鹿山脈西側の海抜310m前後の渓谷に群落があり指定されている。約2ヘクタールの指定地に5万株といわれるホンシャクナゲの古木が群生する。滋賀県。 |

| 鎌掛谷ホンシャクナゲ群落2→ ここのホンシャクナゲは、紅紫、真紅、淡紅、さらに白に近いものまであり、変化に富んでいる。 |

|

|

←大船(たいせん)山のミヤマキリシマ群落1 九州の九重連山にある大船山が指定されている。九重の山歩きはこちらから。大分県。 |

| 大船山のミヤマキリシマ群落2→ ミヤマキリシマはツツジ科の低木で、尾根付近では50cm、それ以外では約1mの樹高である。 |

|

|

←大船山のミヤマキリシマ群落3 山頂から西側が見事な群落になっている。同様の群落は平治(ひいじ)岳にも見られ、この山は行列ができるほどの人気がある。 |

| 大船山のミヤマキリシマ群落4→ 花は紫紅色が多い。中には白色のミヤマキリシマも見られる。 |

|

|

←九重(くじゅう)山のコケモモ群落1 寒冷地に生育するコケモモが、九州の九重連山に南限の群落をつくっている。大分県。 |

| 九重山のコケモモ群落2→ 1,500mの森林限界より上部では、コケモモとミヤマキリシマが群落をつくっている。 |

|

|

←黄楊野(つげの)ツゲ自生地1 アカマツ林の山の北斜面にイヌツゲの群落がある。愛知県。 |

| 黄楊野ツゲ自生地2→ 地名である黄楊野もイヌツゲに由来するといわれる。 |

|

|

←田光(たびか)のシデコブシ及び湿地植物群落1 モクレン科のシデコブシ群落が指定されている。春に先立って開花するうす紅色の花が美しい。三重県。 |

| 田光のシデコブシ及び湿地植物群落2→ あたりには約700本のシデコブシがある。豊富な湧水に恵まれ、湿地植物群落としても指定されている。 |

|

|

←椛(なぐさ)のシデコブシ 斜面の湿地に群落が見られる。シデコブシはモクレン科の低木。写真は、冬季に見られる花芽。愛知県。 |

| 丹生(にゅう)川上神社中社のツルマンリョウ自生地1→ 日本では珍しいツルマンリョウが、大群落を作っている。茎が長くなると倒れ、先端が再び上方へ伸びる。奈良県と山口県が自生の北限だといわれる。奈良県。 |

|

|

←船窪(ふなくぼ)のオンツツジ群落 船底型の窪地に約3haにもわたるオンツツジの群落がある。徳島県。 |

| 川上のユズおよびナンテン自生地1→ シラカシとアラカシの照葉樹林に、ユズとナンテンが生育している。山口県。 |

|

|

←川上のユズおよびナンテン自生地2 写真は、冬場に赤い実をつけたナンテン。 |

| 出雲(いずも)神社ツルマンリョウ自生地→ 地面をはうように生育するツルマンリョウの自生地が指定されている。山口県。 |

|

|

←美森(うつくしのもり)の大ヤマツツジ1 八ヶ岳山麓は各種ツツジが分布している。このヤマツツジは樹高約2.5mで、枝の広がりは周囲20mを越すといわれている。山梨県。 |

| 美森の大ヤマツツジ2→ 写真は、4月末の大ヤマツツジの様子。花は6月になるという。 |

|

|

←ハマナス自生南限地帯 バラ科の野生ハマナスの自生南限として、鳥取県と茨城県が指定されている。2月の写真。鳥取県。 |

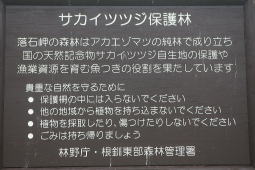

| 落石岬のサカイツツジ自生地→ 寒冷系のサカイツツジの唯一の群落が指定されている。北海道。 |

|

|

←大山(だいせん)のダイセンキャラボク純林1 八合目より上では、ダイセンキャラボクの中を登山道が通っている。特別天然記念物。鳥取県。 |

| 大山のダイセンキャラボク純林2→ 秋になると赤い果実をつける。 |

|

|

←立田山ヤエクチナシ自生地 標高152mの山に八重咲きのクチナシが自生している。熊本県。 |

| 躑躅原(つつじがはら)レンゲツツジおよびフジザクラ群落1→ 登山道の一角にある群落が指定されている。山梨県。 |

|

|

←躑躅原レンゲツツジおよびフジザクラ群落2 写真はフジザクラ(別名、マメザクラ)。 |

| 京丸のアカヤシオおよびシロヤシオ群生地1 岩岳山を中心にして広がる群落が指定されている。写真はアカヤシオ。静岡県。 |

|

|

←京丸のアカヤシオおよびシロヤシオ群生地2 写真のように、一面にアカヤシオの古木がある。 |

| 草津白根のアズマシャクナゲおよびハクサンシャクナゲ群落→ 白根山に通じる道路から一面の群落がみられる。写真は、時期がすぎたにもかかわらす残っていた花。群馬県。 |

|

|

←湯の丸レンゲツツジ群落1 湯ノ丸山山腹に大群落がある。牧場という環境がレンゲツツジを守っている。群馬県。 |

| ←湯の丸レンゲツツジ群落2→ レンゲツツジは、県の花にも選ばれている。 |

|

|

←オオヤマレンゲ自生地1 大峰山系に指定地がある。弥山から八剣岳(仏経岳)へ通じる登山道は写真のようなフェンスで囲まれている。奈良県。 |

| オオヤマレンゲ自生地2→ 6〜7月に白い花を咲かせる。8月中旬には写真のような果実が残っていた。 |

|

|

←シシンラン群落1 イワタバコの仲間であるシシンランは、7〜8月に淡紅色の花をつける。薄暗い神社の10mをこす高さで見つけたため、甘いピントとブレた写真になっています。奈良県。 |

| シシンラン群落2→ シシンランは神社境内のツクバネガシの巨木に着生している。ゴイシツバメのえさになるといわれている。 |

|

|

←八ヶ岳キバナシャクナゲ自生地1 硫黄岳と横岳の間に位置する指定地は、コマクサやウルップソウなどの高山植物が豊富で、八重咲きのキバナシャクナゲも見られるという。長野県。 |

| 八ヶ岳キバナシャクナゲ自生地2→ ハイマツの間に高さ数10cmのシャクナゲが群生している。9月中旬には、すでに冬芽をつけているものもある。 |

|

|

←都井(とい)岬ソテツ自生地1 南向きの岬の先端に指定地がある。特別天然記念物。宮崎県。 |

| 都井岬ソテツ自生地2→ 写真は指定地に建てられた石碑。ソテツの純林が見られる。 |

|

|

←古処山ツゲ原始林 尾根筋の石灰岩地帯に、純林に近い群落がある。特別天然記念物。福岡県。 |

| 池の原ミヤマキリシマ群落→ 雲仙に大きな群落がある。長崎県。 |

|

|

←地獄地帯シロドウダン群落 「地獄」には、火山ガスに強い植物が生育する。長崎県。 |

| 鹿児島県のソテツ自生地→ 県内の指定地のうちの一つ(山川町)の自生のようす。急な斜面に張りつくように自生している。特別天然記念物。鹿児島県。 |

|

|

←一之瀬のホンシャクナゲ群落 養老山脈の一画が指定されている。岐阜県。 |

| 花山のアズマシャクナゲ自生北限地帯→ 石楠花山とよばれる一帯は北限地帯になっている。宮城県。 |

|

|

←多良岳ツクシシャクナゲ群叢 多良山系の急斜面が指定されている。長崎県。 |

| 犬ヶ岳ツクシシャクナゲ自生地→ 尾根筋の岩場が自生地として指定されている。福岡県・大分県。 |

|

|

←野岳イヌツゲ群落 雲仙の野岳には、樹高6mをこす巨樹の群落がある。長崎県。 |

| 吾妻山ヤエハクサンシャクナゲ自生地→ 福島の県花に指定されているネモトシャクナゲは、雄しべが花びらに変化して八重咲きになっている。福島県。 |

|

| 以下、工事中 |