![]()

| 尺八の歴史 | 尺八の楽理 | 邦楽の旋律 | 尺八長短管の比較 | 尺八の運指表 | 準師範試験問題 |

1.尺八の歴史

尺八の起源は唐の太宗の貞観年間(626〜649)に、楽人呂才(ろさい)が十二種類の堅笛をつくった。この堅笛の基準とされる黄鐘(こうしょう)管が唐の尺度で一尺八寸(43.7センチメートル)であったため、堅笛を尺八とよんだ。これが尺八の起源だそうです。

尺八は仏教との関係が深く、インドの仏教関係の五孔尺八が仏教に用いられたのは南方で、唐の玄宗皇帝のとき、洛南の回向に尺八を用いた。それが皇帝の耳に入り、献上させたと言れている。

日本に尺八が入って来たのは聖徳太子時代であり、太子が尺八を吹かせたという記録が「法隆寺古今目録抄」記されている。

2. 尺八の楽理

表1. 旋律と十二律表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | ||||||||

| 中国古代の律名 | 黄 鐘 |

大呂 | 太 簇 |

夾 鐘 |

姑 洗 |

仲 呂 |

す い 賓 |

林 鐘 |

夷 則 |

南 呂 |

無 射 |

應 鐘 |

黄 鐘 |

|||||||

| 日本所用の律名 | 壱越 | 断金 | 平 調 |

勝 絶 |

下 無 |

双 調 |

鳬 鐘 |

黄 鐘 |

鸞 鐘 |

盤 渉 |

神 仙 |

上 無 |

壱 越 |

|||||||

| よ み が な |

い ち こ つ |

たんぎん | ひ ょ う じ ょ う |

し ょ う ぜ つ |

し も む |

そ う じ ょ う |

ふ し ょ う |

お う し き |

ら ん け い |

ば ん し き |

し ん せ ん |

か み む |

い ち こ つ |

|||||||

| 洋楽平均律調 | D | ♯♭ | E | F | ♯♭ | G | ♯♭ | A | ♯♭ | B | C | ♯♭ | D | |||||||

| 洋楽音階 | レ | ♯レ | ミ | ファ | ♯ファ | ソ | ♯ソ | ラ | ♯ラ | シ | ド | ♯ド | レ | |||||||

| 長 音 階 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||

| 短 音 階 | 2 | 3 | 4 | ♯5 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||

| 呂 旋 (上曲) 七声呂旋 | 宮 | 商 | 角 | 変徴 | 徴 | 羽 | 変宮 | 宮 | ||||||||||||

| 律 旋 (下曲) 五 音 | 宮 | 商 | 角 | 徴 | 羽 | 宮 | ||||||||||||||

| 中 旋 (中曲) 七声律旋 | 宮 | 商 | 嬰商 | 角 | 徴 | 羽 | 嬰羽 | 宮 | ||||||||||||

| 合 曲 | 宮 | 商 | 嬰商 | 角 | 角律 | 徴 | 羽 | 嬰羽 | 変宮 | 宮 | ||||||||||

| 例 懴 調 | 羽 | 宮 | 商 | 角 | 徴 | 下羽 | 羽 | |||||||||||||

| 邦楽陽律旋 | 宮 | 商 | 嬰商 | 角 | 徴 | 羽下 | 羽 | 宮上 | ||||||||||||

| 邦楽陰律旋 | 宮 | 商変 | 角律 | 徴 | 羽変 | 羽嬰 | 宮上 | |||||||||||||

<天台常用声明より>

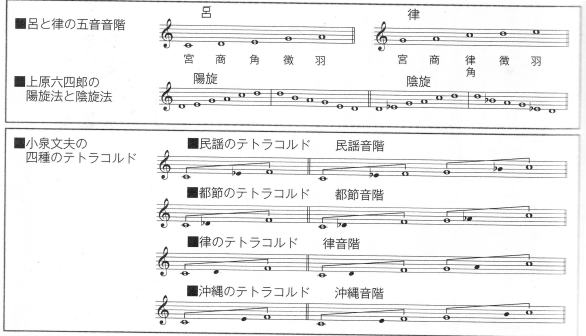

| テトラコルド音階 日本の音楽旋律は中国理論をもとに日本化されたものである。しかし、雅楽や声明以降の音楽にあっては、体系的な認識がすくなく、実態的理論が後から解明された感があります。 近代になって上原六四郎(1848〜1913年)は、日本音階が「五音音階」であること、それを「都節」(陰旋)と、「田舎節」(陽旋)のふたつにわけ、それぞれの音階の上行形と下行形では違う音になることを指摘しました。 そして、小泉文夫が民謡調査をとおして日本音階には旋律中にその音楽を決定する音、すなわち「核音」の存在を見出し、その核音を含んだ四種類の音階(基本テトラコルド)理論を提示しました。 「民謡音階」「都節音階」「律音階」「沖縄音階」となる。 |

|

3. 尺八の旋律

表2. 十二律音名と旋法(五音・律旋法・呂旋法・陰旋法・陽旋法 )

| D | 宮 | 宮 | 宮 | 壱越 | 一 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 |

| ♯C | 変宮 | 上無 | 十 二 |

||||||||||

| C | 嬰羽 | 羽 | 神仙 | 十 一 |

嬰羽 | 嬰羽 | 羽 | 羽 | 羽 | ||||

| B | 羽 | 羽 | 盤渉 | 十 | 羽 | ||||||||

| ♭B | 鸞鐘 | 九 | 羽 | 羽 | |||||||||

| A | 徴 | 徴 | 徴 | 黄鐘 | 八 | 徴 | 徴 | 徴 | 徴 | 徴 | 徴 | 徴 | 徴 |

| ♭A | 変徴 | 鳬鐘 | 七 | ||||||||||

| G | 角 | 角 | 双調 | 六 | 角 | 角 | 角 | 角 | 角 | 角 | 角 | 角 | |

| ♯F | 角 | 下無 | 五 | ||||||||||

| F | 嬰商 | 勝絶 | 四 | 嬰商 | |||||||||

| E | 商 | 商 | 商 | 平調 | 三 | 商 | 商 | 商 | |||||

| ♭E | 断金 | 二 | 商 | 商 | 商 | 商 | |||||||

| D | 宮 | 宮 | 宮 | 壱越 | 一 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 |

| 洋楽名 | 七声 呂旋 | 七 声 律 旋 |

五 音 |

日十 本二 名律 |

十 二 律 |

上 ↑行 |

下 ↓行 |

上 ↑行 |

下 ↓ 行 |

上 ↑行 |

下 ↓行 |

不 動 陽 旋 法 |

不 動 陰 旋 法 |

| 都 節 (陰旋法) |

田 俗 舎 謡 節 旋 (陽旋法) |

古 今 調 子 |

|||||||||||

俗楽の旋律は上原六四郎氏が二種の旋法を理論付けた。田舎節(陽旋法)とは田舎に流行する盆踊り・漁夫・馬子の歌う等を指す。都節(陰旋法)とは都会で流行してきた三弦・筝の歌を指す。邦楽等の尺八の旋律は都節(陰旋法)である。上行、下行とあるのは音が上に昇る時に羽が上がり、音が下がる場合に羽がずっと下がるために二つに分かれている。

箏曲も大体三絃と同じ旋律を使用し、最もよく使用される都節(陰旋法)で、本調子旋律(レ調)、低二上り旋律(ハ調)、二上り旋律(ロ調)、高本調子旋律(チ調)であって、ごくまれに高二上り旋律(メツ調)、低本調子旋律(ツ調)の旋律が用いられる。表3.に陰旋法音階を示す。

しかしながら、これだけの旋律では現今の箏曲のすべてを解決することができなく、特殊な旋法が使用される。それは古今調子旋法に俗謡旋法である。表4.に示す。又、不動陽旋法と不動陰旋法であり、表5.に示す。

表3. 十二律音名と陰旋法音階

| ♭B | ♭シ | 鸞鐘 | 九 | ハ | ||||||||

| A | ラ | 黄鐘 | 八 | チ | チ嬰羽 | |||||||

| ♭A | ♭ラ | 鳬鐘 | 七 | チ | ||||||||

| G | ソ | 双調 | 六 | レ | レ 宮 | レ嬰羽 | メチ羽 | |||||

| ♯F | ♯ファ | 下無 | 五 | レ | レ 徴 | |||||||

| F | ファ | 勝絶 | 四 | ツ | ツ宮 | ツ嬰羽 | メレ 羽 | |||||

| E | ミ | 平調 | 三 | メツ | メツ宮 | メツ 徴 | メツ角 | |||||

| ♭E | ♭ミ | 断金 | 二 | ッ | カロ嬰羽 | ッ羽 | ||||||

| D | レ | 壱越 | 一 | ロ | 宮 | ロ | ロ嬰羽 | ロ徴 | ロ 角 | |||

| ♯C | ♯ド | 上無 | 十 二 |

ロ | ロ 羽 | |||||||

| C | ド | 神仙 | 十 一 |

ハ | 嬰羽上行 | ハ | メロ羽 | ハ徴 | ハ角 | メロ商 | ハ 宮 | |

| B | シ | 盤渉 | 十 | メハ | メハ徴 | メハ宮 | ||||||

| ♭B | ♭シ | 鸞鐘 | 九 | ハ | 羽 下行 |

ハ | カチ角 | ハ 商 | カチ嬰羽 | |||

| A | ラ | 黄鐘 | 八 | チ | 徴 | チ | チ角 | チ 宮 | ||||

| ♭A | ♭ラ | 鳬鐘 | 七 | チ | チ 商 | チ 羽 | ||||||

| G | ソ | 双調 | 六 | レ | 角 | レ | レ 宮 | レ 徴 | ||||

| ♯F | ♯ファ | 下無 | 五 | レ | レ商 | |||||||

| F | ファ | 勝絶 | 四 | ツ | メレ商 | ツ宮 | ツ 角 | |||||

| E | ミ | 平調 | 三 | メツ | メツ宮 | |||||||

| ♭E | ♭ミ | 断金 | 二 | ッ | 商 | ッ | ||||||

| D | レ | 壱越 | 一 | ロ | 宮 | ロ | ||||||

| ♯C | ♯ド | 上無 | 十二 | ロ | ロ 商 | |||||||

| C | ド | 神仙 | 十一 | ハ | ハ 宮 | |||||||

| 洋楽名 | 洋 楽 音 階 |

日十 本二 名律 |

十 二 律 |

尺一 尺 八 八寸 管 普 |

ロ 調 陰 旋 法 |

ロ二 調上 り 壱旋 越律 調 |

メツ高 調 二 上 平 り 旋 調 律 |

ツ 低 調 本 調 勝 子 絶 旋 調 律 |

レ本 調調 子 双旋 調律 |

チ高 調本 調 黄子 鐘旋 調律 |

メハ 二 調 重 高 盤 本 渉 調 調 子 |

ハ低 調二 上 神 り 仙旋 調律 |

表4. 特殊旋律の古今調子旋法と俗謡旋法

| 古 今 調 子 旋 法 | 俗 謡 旋 法 | ||||||||||||||||||

| 宮 | 壱越 | 下 行 旋 律 |

ロ | ハ | メハ | チ | レ | ツ | メツ | 宮 | 壱越 | 下 行 旋 律 |

ロ | メツ | ツ | レ | チ | メハ | ハ |

| 羽 | 神仙 | ハ | カチ | チ | レ | ツ | カロ | ロ | 羽 | 盤渉 | メハ | ロ | ロ | メツ | レ | チ | チ | ||

| 徴 | 黄鐘 | チ | レ | レ | メツ | ロ | ハ | メハ | 徴 | 黄鐘 | チ | メハ | ハ | ロ | メツ | レ | レ | ||

| 角 | 双調 | レ | ツ | メツ | ロ | ハ | カチ | チ | 角 | 双調 | レ | チ | カチ | ハ | ロ | メツ | ツ | ||

| 商 | 断金 | ッ | ロ | メロ | ハ | チ | レ | メレ | 商 | 平調 | メツ | レ | レ | チ | メハ | ロ | ロ | ||

| 宮 | 壱越 | ロ | ハ | メハ | チ | レ | ツ | メツ | 宮 | 壱越 | ロ | メツ | ツ | レ | チ | メハ | ハ | ||

| 宮 | 壱越 | 上 行 旋 律 |

ロ | ハ | メハ | チ | レ | ツ | メツ | 宮 | 壱越 | 上 行 旋 律 |

ロ | メツ | ツ | レ | チ | メハ | ハ |

| 羽 | 神仙 | ハ | カチ | チ | レ | ツ | カロ | ロ | 嬰羽 | 神仙 | ハ | ロ | カロ | ツ | レ | チ | カチ | ||

| 徴 | 黄鐘 | チ | レ | レ | メツ | ロ | ハ | メハ | 徴 | 黄鐘 | チ | メハ | ハ | ロ | メツ | レ | レ | ||

| 角 | 双調 | レ | ツ | メツ | ロ | ハ | カチ | チ | 角 | 双調 | レ | チ | カチ | ハ | ロ | メツ | ツ | ||

| 嬰商 | 勝絶 | ツ | カロ | ロ | ハ | カチ | カレ | レ | 商 | 平調 | メツ | レ | レ | チ | メハ | ロ | ロ | ||

| 宮 | 壱越 | ロ | ハ | メハ | チ | レ | ツ | メツ | 宮 | 壱越 | ロ | メツ | ツ | レ | チ | メハ | ハ | ||

| 古 壱 今 越 調 調 子 |

壱 越 調 |

神 仙 調 |

盤 渉 調 |

黄 鐘 調 |

双 調 調 |

勝 絶 調 |

平 調 調 |

俗 壱 謡 越 旋 調 法 |

壱 越 調 |

平 調 調 |

勝 絶 調 |

双 調 調 |

黄 鐘 調 |

盤 渉 調 |

神 仙 調 |

||||

古今調子は箏曲で主として用いられ、「明治松竹梅」、「嵯峨の秋」、「楓の花」、「松の栄」、「摘草」等にも応用されている。又、田舎節旋法は一種陽気な感じを与えるので陽旋法と呼ばれる。古今調子の箏曲、例えば「冬の曲」、「夏の曲」等に使用され、また「嵯峨の秋」、「明治松竹梅」、「桜狩」等にも使用されている。

表5. 特殊旋法の不動陽旋法と不動陰旋法

| 不 動 陽 旋 法(五音・雅楽律旋法) | 不 動 陰 旋 法(都節陰旋法「下行のみ」) | ||||||||||||||||

| 壱越 | 宮 | ロ | ハ | メツ | ツ | レ | チ | メハ | 壱越 | 宮 | ロ | ハ | メツ | ツ | レ | チ | メハ |

| 神仙 | 神仙 | ||||||||||||||||

| 盤渉 | 羽 | ハ | カチ | ロ | カロ | ツ | レ | チ | 盤渉 | ||||||||

| 鸞鐘 | 鸞鐘 | ||||||||||||||||

| 黄鐘 | 黄鐘 | 羽 | ハ | チ | ハ | ロ | ツ | メレ | レ | ||||||||

| 鳬鐘 | 徴 | チ | レ | メハ | ハ | ロ | メツ | レ | 鳬鐘 | 徴 | チ | レ | メハ | ハ | ロ | メツ | レ |

| 双調 | 双調 | ||||||||||||||||

| 下無 | 角 | レ | ツ | チ | カチ | ハ | ロ | メツ | 下無 | 角 | レ | ツ | チ | ハ | ハ | ロ | メツ |

| 勝絶 | 勝絶 | ||||||||||||||||

| 平調 | 商 | メツ | ロ | レ | レ | チ | メハ | ロ | 平調 | ||||||||

| 断金 | 断金 | 商 | ツ | ロ | メレ | レ | チ | ハ | ハ | ||||||||

| 壱越 | 宮 | ロ | ハ | メツ | ツ | レ | チ | メハ | 壱越 | 宮 | ロ | ハ | メツ | ツ | レ | チ | メハ |

| 不 動 ロ 陽 旋 調 法 |

ロ 調 |

ハ 調 |

メツ 調 |

ツ 調 |

レ 調 |

チ 調 |

メハ 調 |

不 動 ロ 陰 旋 調 法 |

ロ 調 |

ハ 調 |

メツ 調 |

ツ 調 |

レ 調 |

チ 調 |

メハ 調 |

||

不動旋法は都節旋法の羽が上行が下行と一定である不動陰旋法と陽旋法は雅楽と同様の五音律旋法の羽と商が一定不変の旋法を古来から使用している。この陽旋法は主として、ロ調では「金剛石」、「朝の海」、「若人の歓び」、舟歌、浜唄、俚謡、民謡に使用され、レ調では「水の器」、追分、浜唄、舟唄等に用いられ、他の旋法とお互いに転調しあって(「八千代」、「時鳥の曲」等)音楽効果をあげている。

4. .尺八長短管の比較

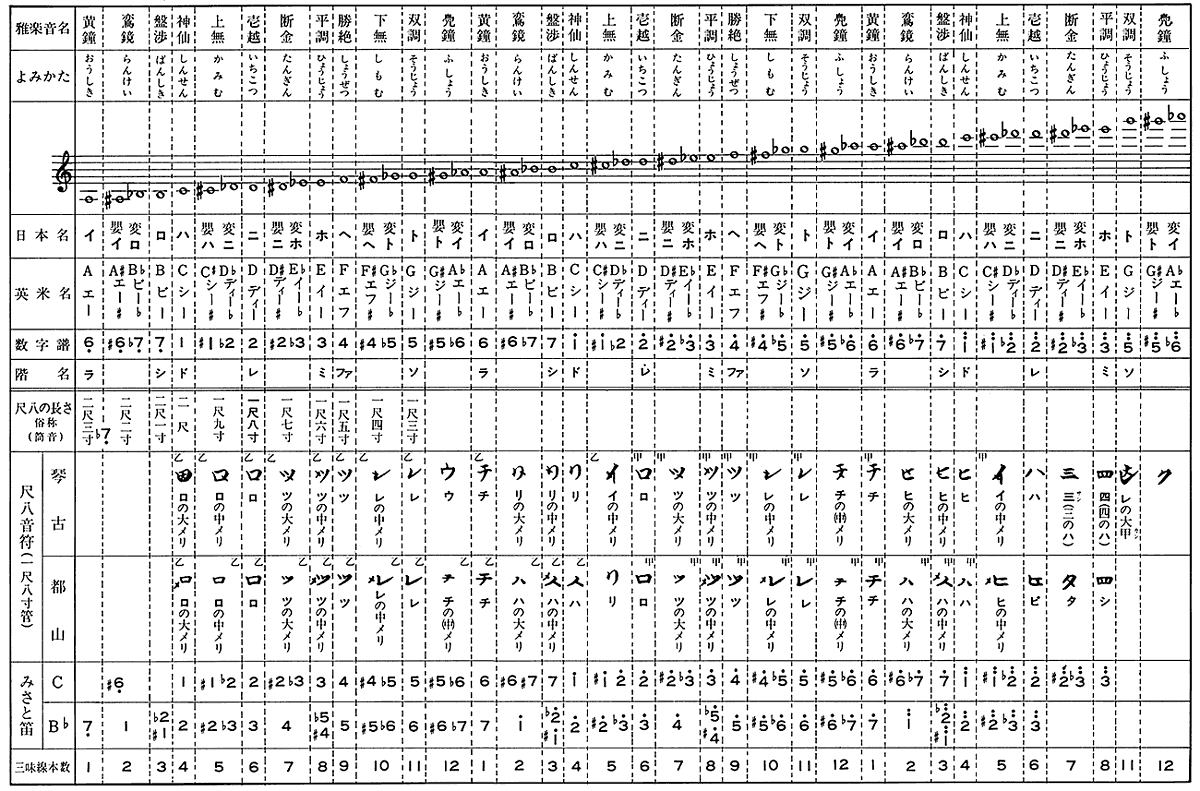

尺八の音符と十二律の対照は標準管一尺八寸管が基準になっています。尺八の長さが一寸長くなると一律下がり、一寸短くなると一律上がることになる。表6.尺八長短管の比較表を示す。

表6. 尺八長短管の比較表

| 十二 律 |

番 号 |

洋 楽 音 階 |

二 尺 三 寸 |

二 尺 二 寸 |

二 尺 一 寸 |

二 尺 |

一 尺 九 寸 |

一 尺 八 寸 |

一 尺 七 寸 |

一 尺 六 寸 |

一 尺 五 寸 |

一 尺 四 寸 |

一 尺 三 寸 |

|

| 双調 | 六 | G | ソ | ハ | メハ | ハ | チ | チ | レ | レ | ツ | メツ | ッ | ロ |

| 下無 | 五 | ♯F | ♯フア | メハ | ハ | チ | チ | レ | レ | ツ | メツ | ッ | ロ | ロ |

| 勝絶 | 四 | F | フア | ハ | チ | チ | レ | レ | ツ | メツ | ッ | ロ | ロ | ハ |

| 平調 | 三 | E | ミ | チ | チ | レ | レ | ツ | メツ | ッ | ロ | ロ | ハ | メハ |

| 断金 | 二 | ♭E | ♭ミ | チ | レ | レ | ツ | メツ | ッ | ロ | ロ | ハ | メハ | ハ |

| 壱越 | 一 | D | レ | レ | レ | ツ | メツ | ッ | ロ | ロ | ハ | メハ | ハ | チ |

| 上無 | 十二 | ♯C | ♯ド | レ | ツ | メツ | ッ | ロ | ロ | ハ | メハ | ハ | チ | チ |

| 神仙 | 十一 | C | ド | ツ | メツ | ッ | ロ | ロ | ハ | メハ | ハ | チ | チ | レ |

| 盤渉 | 十 | B | シ | メツ | ッ | ロ | ロ | ハ | メハ | ハ | チ | チ | レ | レ |

| 鸞鐘 | 九 | ♭B | ♭シ | ッ | ロ | ロ | ハ | メハ | ハ | チ | チ | レ | レ | ツ |

| 黄鐘 | 八 | A | ラ | ロ | ロ | ハ | メハ | ハ | チ | チ | レ | レ | ツ | メツ |

| 鳬鐘 | 七 | ♭A | ♭ラ | ロ | ハ | メハ | ハ | チ | チ | レ | レ | ツ | メツ | ッ |

| 双調 | 六 | G | ソ | ハ | メハ | ハ | チ | チ | レ | レ | ツ | メツ | ッ | ロ |

| 下無 | 五 | ♯F | ♯フア | メハ | ハ | チ | チ | レ | レ | ツ | メツ | ッ | ロ | |

| 勝絶 | 四 | F | フア | ハ | チ | チ | レ | レ | ツ | メツ | ッ | ロ | ||

| 平調 | 三 | E | ミ | チ | チ | レ | レ | ツ | メツ | ッ | ロ | |||

| 断金 | 二 | ♭E | ♭ミ | チ | レ | レ | ツ | メツ | ッ | ロ | ||||

| 壱越 | 一 | D | レ | レ | レ | ツ | メツ | ッ | ロ | |||||

| 上無 | 十二 | ♯C | ♯ド | レ | ツ | メツ | ッ | ロ | ロ | |||||

| 神仙 | 十一 | C | ド | ツ | メツ | ッ | ロ | メロ | ||||||

| 盤渉 | 十 | B | シ | メツ | ッ | ロ | ||||||||

| 鸞鐘 | 九 | ♭B | ♭シ | ッ | ロ | |||||||||

| 黄鐘 | 八 | A | ラ | ロ | ||||||||||

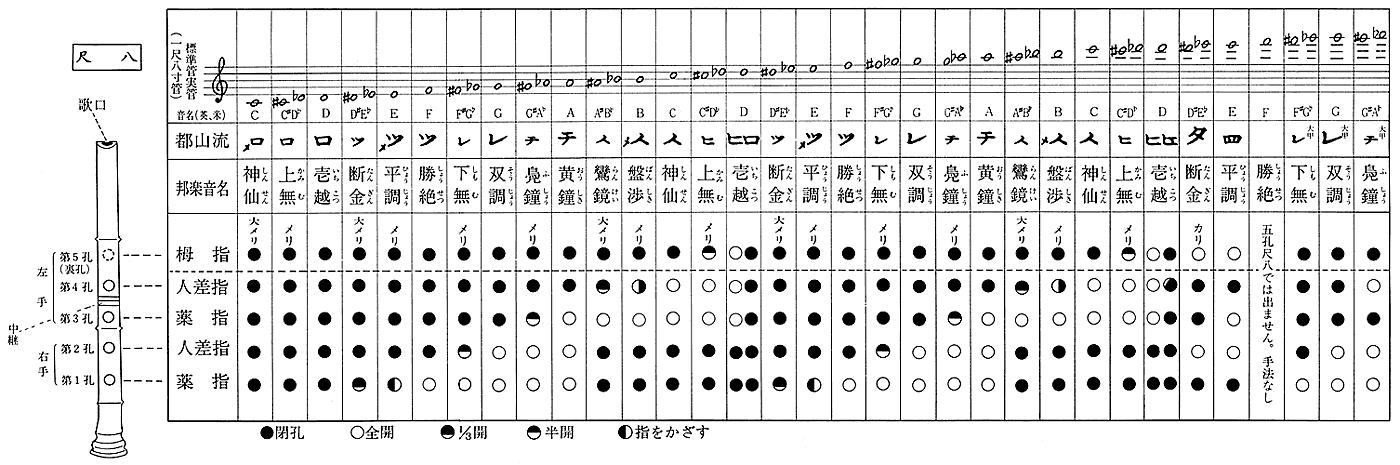

5. 十二律名と尺八の対比・運指表

表7. 十二律音名と尺八等の対照表

<山川春直「邦楽の楽理と実際」・ワダ楽器店「音律と運指表」より>

表8. 十二律音名と都山流尺八(一尺八寸)運指表

<山川春直「邦楽の楽理と実際」・ワダ楽器店「音律と運指表」より>