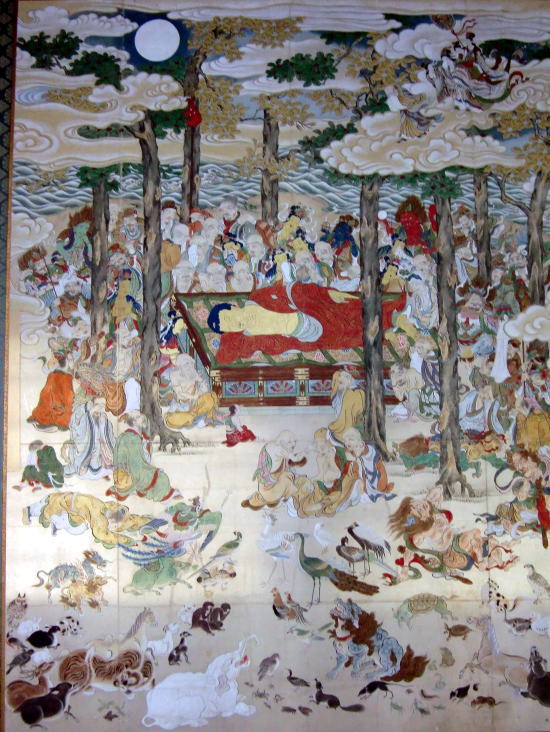

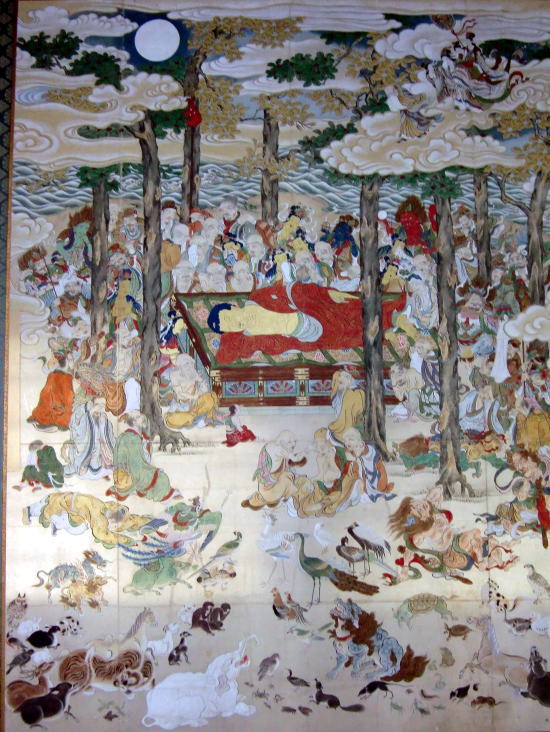

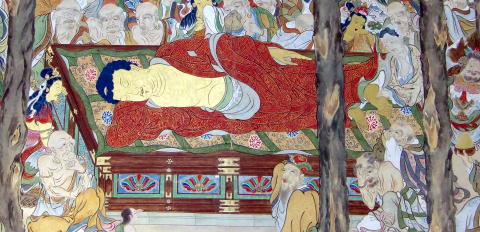

東光寺釈迦涅槃図

釈迦涅槃図とは

お釈迦様は、三十五歳でブッダガヤにて尼連禅河(にれんぜんが)のほとり、菩提樹の下で悟りを開いてから四十五年間、インド各地を行脚して仏法を説き広められました。そして八十歳になって、持病の背中の痛みも思わしくなかった。生まれ故郷へ向かう途中で、波婆城(はばじょう)にて純陀という人(鍛冶工の子)が布施として差し上げた茸(きのこ)料理に中毒され、体調を崩され、拘尸那竭羅(クシナガラ)の跋提河(ばつだいが)のほとり、沙羅双樹(さらそうじゅ)のもとで入滅されました。その模様は「涅槃経」に記されており、それに基づいて画かれたのが「釈迦涅槃図」です。

涅槃とは、梵語でニルバーナといい、「吹き消す」・「消滅する」という意味で、すべての煩悩が消滅して悟りを完成させる境地を指しています。釈尊の入滅を「涅槃に入る」といいます。旧暦二月十五日(三月十五日)の満月の日に入滅されました。

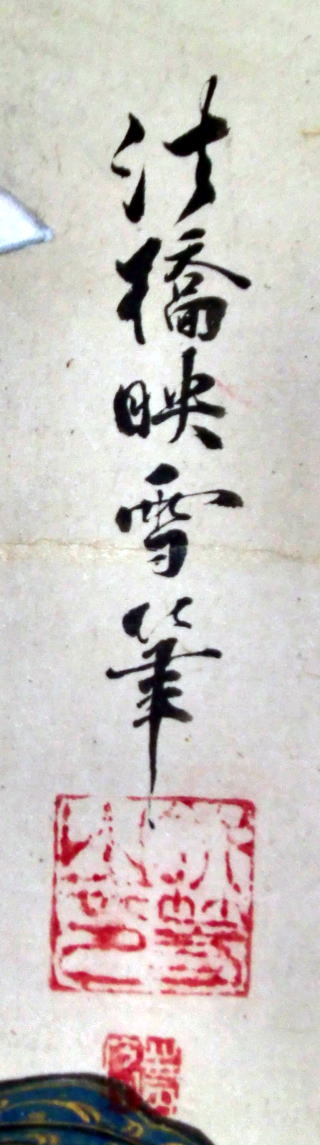

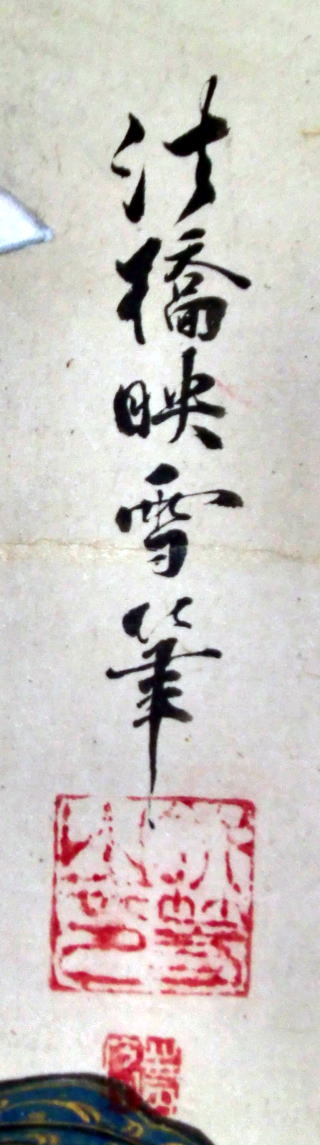

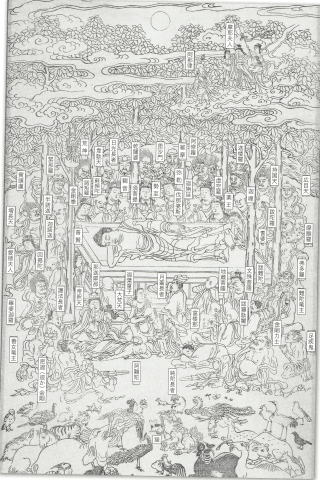

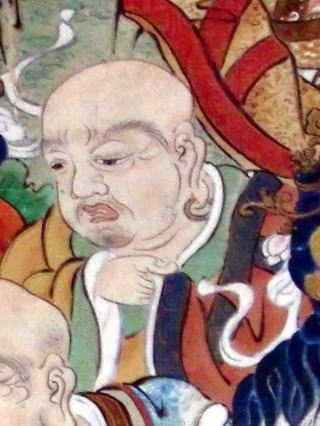

東光寺の釈迦涅槃図は、すこぶる大型で幅8尺×高さ11尺(実寸幅246㎝×高さ320㎝)で、画像は幅7尺×高さ9尺(実寸幅210㎝×高さ273㎝)であり、守山市最大のものといえる。作者は江戸時代の法橋英雪の墨筆が記されている。宝台の周囲には、沙羅双樹8本が配置(宝台の前4本、後ろに4本)され、周辺に74人物が画かれ、下方手前には73種類の動物・鳥・昆虫が画かれている。

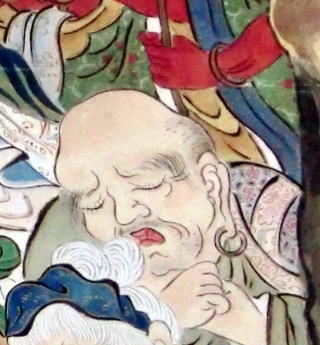

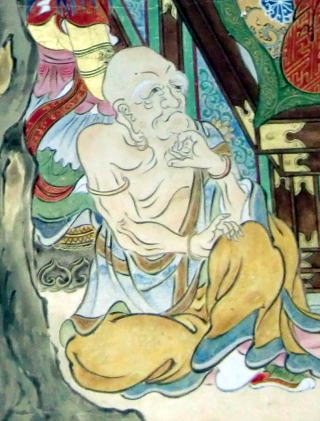

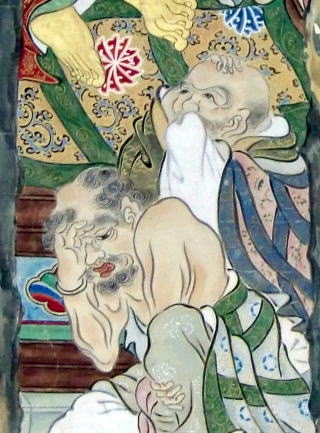

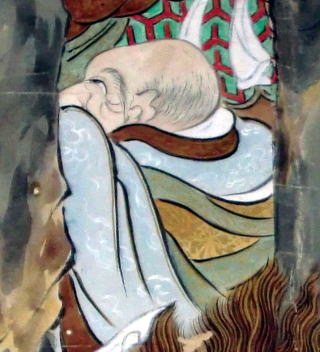

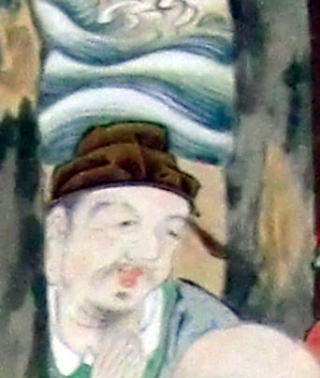

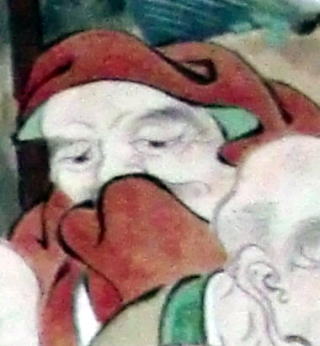

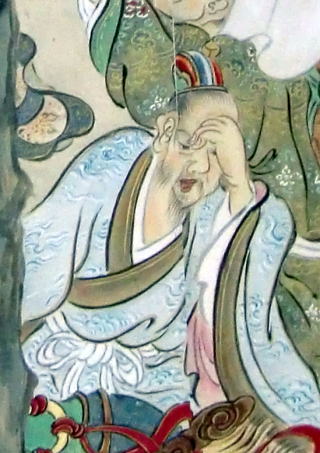

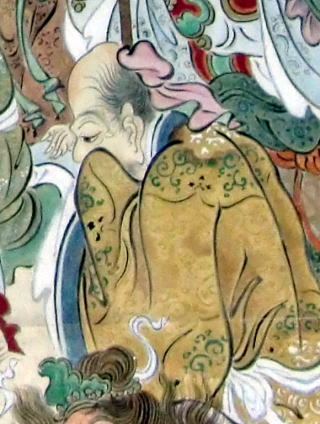

釈迦の入滅を悲しみ嘆く人物の顔の表情や動物の悲しみ表情がすばらしく表現されている。

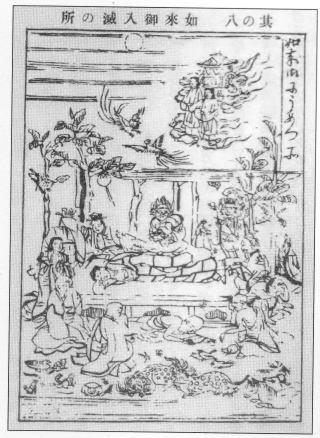

日本での現在最古例は、和銅4年(711)法隆寺五重塔北面塑像の涅槃像で、ブロンズ像での世界最大は、南蔵院の涅槃像であります。絵画としては応徳3年(1086)の金剛峯寺の涅槃図ということになります。室町時代の涅槃図は、応永15(1408)東福寺の吉山明兆の大涅槃図で、これが原型となる木版本をもとに制作された涅槃図が、江戸時代に全国的流布されました。

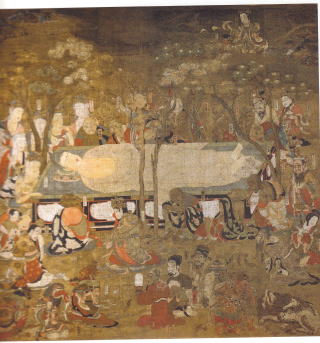

金剛峯寺蔵 仏涅槃 平安時代 金剛峯寺蔵 仏涅槃 平安時代 |

東福寺蔵仏涅槃図(明兆)室町時代 |

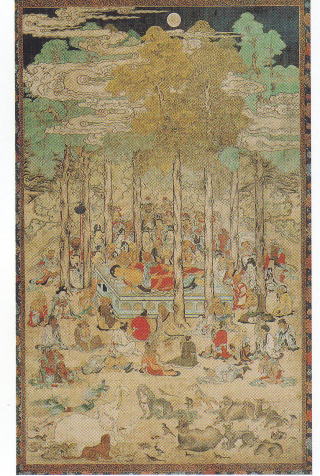

勝尾寺版仏涅槃図江戸時代 |

|

ブロンズ像での世界最大の涅槃像 ブロンズ像での世界最大の涅槃像福岡 南蔵院 涅槃像全長41㍍高さ11㍍ 重さ300㌧ 平成七年建立 |

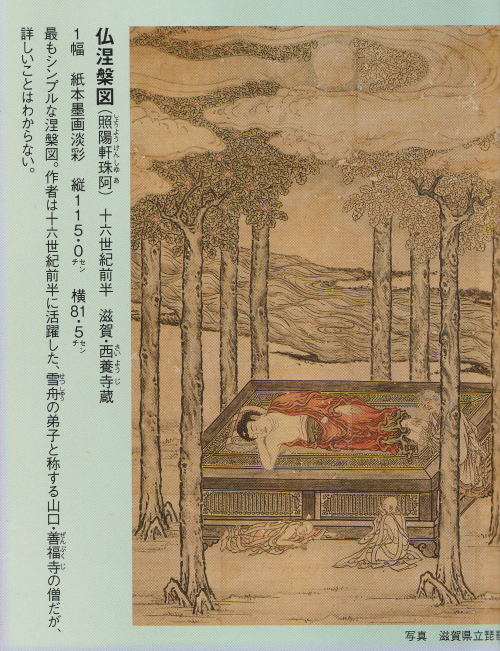

| 滋賀 野洲市三上 西養寺涅槃図 |

頭北面西右脇臥(ずほくめんさいうきょうが)とは

お釈迦さんは阿難に命じて、二本の並らんだ沙羅双樹のあいだに、頭を北に向けて床を用意するように、「私は疲れた。横になりたい。」頭を北右脇を下にして、両足を重ねて静かに体を横たえられました。この時、悲しみのあまりなのでしょうか、沙羅双樹は時ならぬ花が開いたといわれています。

頭を北に向けて寝ることは、地球上の磁場と血液の流れが一致することにより、一番安定した安らぎを得る状態であると言われています。亡くなられた方を北枕に寝かすことは、お釈迦さんの涅槃に準じて居ます。尚、インドでの北方が高く南方が低いヒマラヤ山麓地方では、高い北方を北枕にするのが自然であり、特別な状態ではないそうです。

| ・少欲(しょうよく)・・・欲を少なくすること。自分勝手な欲得を優先させると、必ず苦しみ悩むことになる。欲の少ない人は、苦しみ悩むことがなく、心が穏やかである。 ・知足(ちそく)・・・足るを知るということ。どんなに物質的に豊かな生活をしていても、心が貧しいと、いつも不平、不満である。 ・遠離(おんり)・・・さわがしさから離れて、わが身の有様を、静かに深く考えてみるということ。 ・精進(しょうじん)・・・休むことなく、努力を続けるということ。精進は、不可能なことを可能にする。 ・不妄念(ふもうねん)・・・師と援護者のことを寝てもさめても心に念じて忘れないこと。そこには、煩悩の入り込む隙もない ・定(じょう)・・・この世が乱れ、自分の心が乱れても動じないこと。座禅をせよということに他ならない。 ・知恵(ちえ)・・・教えをよく聞き、よく考えて、よく実践すること。自分の心を省察するこによって、物事を正しくとらえる心の眼を持つことが出来る。 ・不戯論(ふけろん)・・・どうでも良い事や、一方的に偏った立場から論議をすると、心が乱れる。そういうのを戯論という。戯論をやめると、心が穏やかになる。 |

| ・正見(しょうけん)・・・物事を正しく見ること。正しく理解を持って正しい判断すること。 ・正思(しょうし)・・・正しい考え。欲にふけず、貪らず、いからず、害なう心のないこと。 ・正語(しょうご)・・・正しい言葉。妄語・悪口・両舌(二枚舌)・綺語(無駄口)を口にせず、正しい言葉を使う。 ・正業(しょうごう)・・・悪いことをしないこと。殺生・愉盗・邪淫などの悪行を犯さず、正しい善行を積むこと。 ・正命(しょうみょう)・・・身口意が作るところの悪いことをやめて、正しく生きる。生活を規則正しくし、身口意三業を正しく保つ。 ・正精進(しょうしょうじん)・・・正しい努力をして、涅槃の境地を目指すこと。 ・正念(しょうねん)・・・正しい考え、正しい心を持つこと。正しい思慮深い心を保つ。 ・正定(しょうじょう)・・・禅定によって心を静め、精神の安定を保つ。正しい瞑想。 |

四華 |

夏 椿 |

沙羅双樹の花水生植物園 |

沙羅双樹の葉22㎝×13㎝ 沙羅双樹の葉22㎝×13㎝ |

日本では、沙羅双樹が生息しずらく、「夏椿」のことを沙羅双樹と呼んでいます。朝に咲いて、夜には花が落ちることから、「はかないもの」の代名詞とされています「沙羅双樹の花の色、盛者必衰(じょうしゃひつすい)の理(ことわり)をあらわす」という『平家物語』の名文句は、この光景に依っています。

本物の沙羅双樹の花は三月中旬に2~3㌢の小さい星形の黄色い花が咲き、草津市立水生植物園で見られます。(国内で沙羅双樹の木が生えているのは、ここだけです。)

「涅槃経」における「無常偈」とは、釈尊の前世であった雪山(せつせん)童子の請いにたいして、羅刹(らせつ)に化けた帝釈天が、過去仏たちが遺(のこ)された仏教の真理として説いた教えであり、その文句は、「諸行無常 是生滅法 生滅滅已 寂滅為楽」です。あらゆる存在・現象は無常であり、この世は移り変わるのが当然である。この移り変わりの世界を滅してしまった寂滅の境地こそが楽(涅槃)であるということを教えています。

| この雪山童子の物語とは、雪山の奥深い山の中で難行苦行していた童子(釈尊の前世)は、「諸行は無常なり、これ消滅の法なり」が過去の諸仏が説かれた偈の半分が、風と共に流れてくるのを耳にした。辺りの人を見回しても人の姿はなく、恐ろしい形相をした羅刹(帝釈天)がいるだけであった。羅刹に問うと、自分が唱えた偈であるという。そこで残りの半偈を教えてくれるように頼むが、空腹のためにもう声も出ないと言う。しかも羅刹は暖かな人肉や血を好物としているという。童子は考えた末、自分の体を羅刹に与えることを条件に、半偈を教えてくれるよう依頼する。羅刹は承知し、半偈を唱えた。「消滅滅しおわって、寂滅を楽となす」童子はこの半偈を聞いて満足し、さらに一切衆生のために木や岩などに彫り刻んだ後、身を投じて羅刹に与えようとした。すると、羅刹は帝釈天となって童子の身を受け止め、童子を真の菩薩であると讃嘆し、覚りを開かれた暁にはぜひとも救って欲しいと懇願したという。 |

錦袋の中身の正体は仏鉢か霊薬か

沙羅双樹の枝に錫杖と共に錦袋が掛かっている錦袋の中身の正体は、お釈迦さんの仏鉢と錫杖を枝に掛けたとされている。その証拠に、三重の高田派専修寺の涅槃図では、台座の上に錦袋が置かれ「鉢の包」としていきす。又、釈迦金棺出現図(麻耶夫人が金棺の前に来られた時、大光明を放ち「この涅槃は諸行法爾のことにて、嘆き給うことなかれ」と説法された場面を描いたもの。)は、釈迦の遺品である袈裟と仏鉢の包み中身の仏鉢が画かれています。

|

|

| 錦袋と錫杖 跋提河 | 釈迦金棺出現図 京都国立博物館 |

跋提河(ばつだいが)とは天竺インド中の大河です。

阿難が「何ゆえ河のほとりで入滅されるのですか」と尋ねると、世尊は「人はただ死ぬ覚悟が出来ていないゆえに迷うのだ。私がこの河のほとりで涅槃に入るのは、人間の命は水の流れのように少しも留まることなく、夜も昼も静止することなく縮まり失せてめくことを、この河の流れで知らせしめるためである」と仰せられた。

薬袋と猫の関係

江戸時代になると釈尊伝や「釈尊八相物語」が刊行されたり、涅槃図の絵解きが流行して、いろんなお話が出来たと言われています。

お釈迦さまの母・摩耶夫人は、お釈迦さまを生んで七日目に亡くなられ、とう利天という天にいたが、阿那律尊者より入滅されたことを報告され、錦袋に起死回生の霊薬を持って天隆する際に沢山の鳥たちに邪魔され、沙羅双樹めがけて薬袋を投げ落としました。でも薬袋は沙羅双樹の枝に引っかかって、お釈迦様には届かなかったのです。こうして摩耶夫人は阿那律尊者の先導でクシナガラへ雲に乗り下ったのが涅槃図に描かれています。

涅槃図に猫が描かれていない理由としては、木に引っかかった薬袋を、お釈迦様の為にネズミが取りに行こうしたら、猫が邪魔したため、お釈迦様が薬を飲めずに亡くなられたと言い伝えられています。この伝説が、涅槃図に猫が描かない理由として、一般に広く流布している説である。この伝説が成立するためには、錦袋が「薬袋」であることが大前提となります。この伝説を作り出したのが「釈尊八相物語」となります。

又、猫とネズミ・牛の関係のお話があります。お釈迦様がお亡くなりそうだと、最初に知ったのは牛でした。そこで牛はネズミを誘いネズミを頭に乗せて駆けつけました。途中で猫が昼寝をしていたが、ネズミは猫を快くおもっていませんでしたので声を掛けませんでした。クシナガラに着いた途端、牛の頭に乗っていたネズミは、牛の前に飛び降りました。そのためクシナガラに着いた順番は、ネスミが一番、牛が二番ということになって、子、丑、寅、--という十二支の順番が決まったと言われています。それ以来猫はネズミを憎んで、追いかけるようになったと言われています。

ところが、猫が描かれている東福寺の涅槃図を描いた明兆(みょうちょう)は、赤い絵の具が足りなくて困っていました。すると一匹の猫が、明兆の袖を引っ張って、赤い土絵の具の在る谷に連れて行ってくれました。明兆は感激して、その猫の姿を涅槃図に描いたと言われます。東光寺の涅槃図にも猫が描かれている。

|

|

|

| 釈尊八相物語 | 先導阿那律と麻耶夫人・三天女 | 猫 |

|

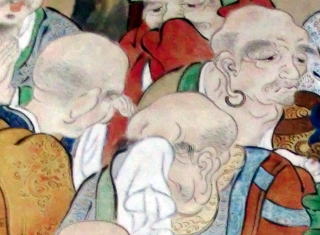

迦葉童子と月蓋長者 目連尊者 |

阿難・・・十大弟子のひとり。多門(教えをだれよりも多く学ぶ)第一。つねにお釈迦様の側近にあった。釈尊の従兄弟。 阿泥樓駄・・・別名阿那律といい、麻耶夫人を先導した人で同一人物である。時間的に異なる二つの場面を同一画面に描く手法を「異時同図法」という。釈尊の従兄弟で、十大弟子のひとり。失明し天眼第一。 迦葉(かしょう)童子・・・涅槃経の会座で悟りをひらく。世尊問答の相手を務める。 月蓋(つきがい)長者 目連尊者・・・十大弟子のひとり。神通力第一。釈尊の入滅時には舎利佛と目連は先に入滅しています。 |

| 介護する阿泥樓駄 気絶した阿難 | ||

|

|

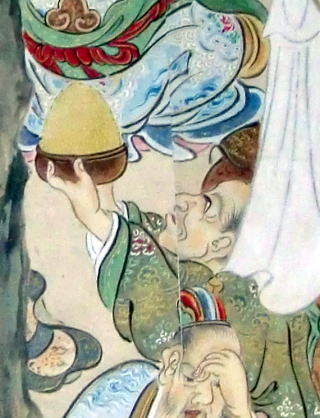

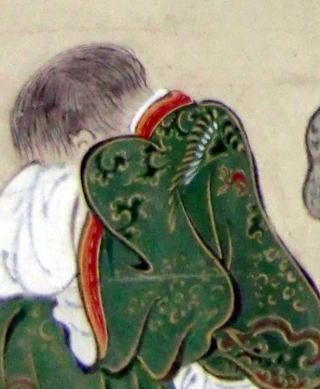

供物を捧げる純陀 娑伽羅龍王 緑色の 速疾鬼 |

| 供物を捧げる純陀 | ||

|

||

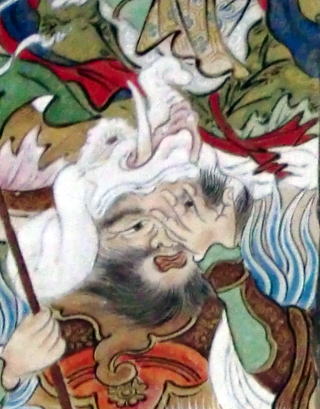

| 毘舎離城老女 | 蜜遮金剛と金剛力士 |

供物を捧げる純陀(じゅんだ・ちゅんだ) とは、別名「周那」「淳陀」「准陀」といい、波婆城の近く住む鍛冶工の子で、世尊に布施として差し上げた茸(きのこ)料理に当たられ、体調を崩されたため、新にご飯を差し出している姿です。

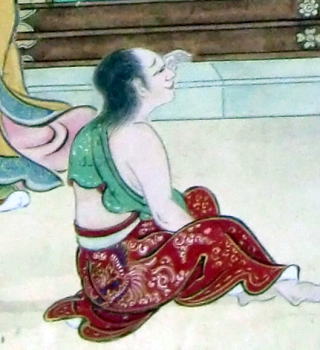

釈尊の足をさすている老婆は毘舎離城の老女という。「欝婆尸女(うつばしにょ)」で優婆夷(うばい)であると言われています。歳は百歳か百二十歳ともいわれ、釈尊の四十五年間の布教に歩かれた足をさすり慰め、涙を流されました。荼毘に付すまで涙はそのまま消えないで残ったと言われています。

1)八部衆達

八部衆とは、天龍八部衆ともいい、古代インドの鬼龍が釈迦に教化され、その教えを守護するための眷属(けんぞく)となったと言われている。「法華経」序品第一に、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩ご羅伽の八神をいう。

|

・天とは、梵天、帝釈天をはじめとする、欲界の六天、色界の四禅天、無色界の四空処天のことで、「天部」の神格の総称です。十二天は、東に帝釈天、東南に火天、南に閻魔天、西南に羅刹天、西に水天、西北に風天、北に多聞天(毘沙門天)、東北に大自在天、上に梵天、下に地天、および日天、月天をいう。 |

|

|

|

|

|

| 乾闥婆 | 阿修羅 | 迦樓羅 | 緊那羅 | 摩ご羅伽 |

|

|

|

・難陀(なんだ)龍王・・跋難陀龍王の兄で、護法の龍神。頭に七龍頭をつける。 ・跋難陀(ばつなんだ)龍王・・兄の難陀龍王とともに護法の龍神。頭に七龍頭をつける。 ・娑伽羅(しゃから)龍王・・海や雨つかさどるとされ、航海の守護神や雨乞いの本尊となる。 ・和脩吉(わしゅきつ)龍王 ・徳叉伽(とくしゃか)龍王 ・阿那婆達多(あなばだった)龍王 ・摩那斯(まなし)龍王 ・優はつ羅(うはつら)龍王 |

| 跋難陀龍王 | 難陀龍王 | 娑伽羅龍王 |

3)帝釈天と四天王

四天王とは、帝釈天の眷属で、仏土を四方から守護するのが四天王である。東方に位置するのが持国天、南方が増長天、西方が広目天、北方が多聞天であります。一般に忿怒の形相を示した武装神で、甲冑に身を固め、邪鬼の上に立ち、手には剣・鉾(ほこ)・戟(げき)などの武器をとる。広目天は筆と紙を持ち、多聞天は宝塔を捧げ持つ。

|

・帝釈天・・インドラの神で、シャクラは神々の帝王で、シャクラが帝釈天の釈にあたり、インドラが帝を指します。釈提桓因(しゃくだいかんにん)とも呼ばれる。釈尊の説法の聞かれ、梵天と共に仏法の守護神となった。密教では十二天の一人、千手観音の眷属である二十八部衆の一人です。 |

|

|

|

|

|

| 帝釈天 | 持国天 | 広目天 | 増長天 | 多聞天 |

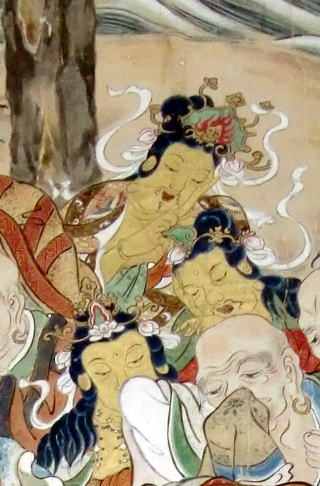

4)菩薩達

菩薩とは「菩提薩た(ぼだいさった)」の略称であり、如来になるため修行しつつ、我々衆生の救済を実践(慈悲の姿で我々の願いを聞いれる)されている。これを「上求菩提 下化衆生」と言います。菩薩は、観音菩薩、弥勒菩薩、勢至菩薩、地蔵菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩、虚空蔵菩薩、日光菩薩・月光菩薩、薬王菩薩・薬上菩薩、金剛薩た菩薩等たくさんの菩薩がおられます。

| ・観音菩薩・・「観世音菩薩」「観自在菩薩」という慈悲のほとけであり、観世音とは、世間の人々の救いを求める声(音)を観じると、ただちに救済の手を差し伸べると言う意味で、観自在とは、一切諸法の観察や人々の救済が自在であるという意味です。観音の姿は、聖観音・十一面・如意輪など三十三身として、衆生に現世利益をもたらす仏です。勢至菩薩と共に阿弥陀如来の脇侍です。宝冠の正面に阿弥陀仏の化仏を付けている。 ・弥勒菩薩・・弥勒とは慈氏・慈尊ともいわれ、釈迦の次に仏位につくと約束された菩薩であり、仏後五十六億七千万年の後にこの世に下生して竜華樹下で悟りを開き、釈迦の時代に救済から漏れた人々を救うといわれています。 ・勢至菩薩・・知恵の力で人々の迷いを除く菩薩である。観世音菩薩と共に阿弥陀如来の脇侍です。宝冠の正面に水瓶を付けている。 ・地蔵菩薩・・釈迦が入滅して、次の弥勒如来が出現するまでの無仏の時代に現れ、六道に輪廻して苦しむ衆生を救済し、延命をもたらすとされている。像容は右手に錫杖を握り、左手に宝珠を握る形式が多く見られる。 ・文殊菩薩・・釈迦が入滅した後にインドで生まれた実在の人物ともいわれ、「知恵の文殊」といわたように知恵の菩薩です。普賢菩薩とともに釈迦如来の脇侍として従います。文殊菩薩の像容は、獅子の背上の蓮華座に座し、頭に五髻(ごけい・五つのもとどり)を結び、右手に知恵の象徴である剣を握る。 ・普賢菩薩・・ほとけの理性を示す菩薩で、慈悲をつかさどり、女人往生をも説き、広く信仰されている。文殊菩薩とともに釈迦如来の脇侍として従います。像容は合掌し白象の背上の蓮華座に結跏趺坐するものが多く、まれに蓮華や如意経典などを持つ場合も見られる。 ・虚空蔵菩薩・・虚空のような広大無辺の知恵と慈悲をもって、苦しむ衆生を救済する。像容は、左手に如意宝珠のある連茎を持ち、右手を与願印とし、頭に五仏を表した宝冠をかぶる。 ・日光菩薩・月光菩薩・・薬師如来の脇侍として、日・月を示す標幟(ひょうじ)を持っています。 ・薬王菩薩・薬上菩薩・・釈迦如来の脇侍として従います。 ・金剛薩た菩薩・・金剛杵により、あらゆる煩悩を破壊する力を表す。右手に五鈷杵、左手に五鈷鈴を持つ姿に表される場合が多い。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 観世音菩薩 | 文殊菩薩 | 勢至菩薩 | 地蔵菩薩 | 虚空蔵菩薩 | 弥勒菩薩 | 普賢菩薩 |

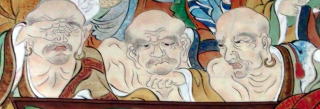

5)十大弟子達

十大弟子とは、舎利佛、目連、富楼那、須菩提、羅ご羅、迦栴延、大迦葉、阿那律、優婆離、阿難をいいます。

| ・舎利佛(しゃりほつ)・・お釈迦様の説法の相手で教えをよく理解したことから「知恵第一」と称せられた。舎利佛と目連は教団をよくまとめました。お釈迦様より先に遷化する。 ・目連(もくれん)・・摩訶目揵連ともいう。「神通力(超人的能力)第一」と称せられた。舎利佛と目連は教団をよくまとめました。お釈迦様より先に遷化する。 ・富楼那(ふるな)・・富楼那弥多羅尼子ともいう。弁舌さわやかで、お釈迦様の教えを体得することが第一であったので「説法第一」と称せられた。「富楼那の弁」という言葉もあるほどです。 ・須菩提(しゅぼだい)・・「空」を理解すること第一で「解空第一」と、ものごとなどに対する執着・心争いがないことから「無諍第一」と称せられた。 ・羅ご羅(らごら)・・お釈迦様の実の子で、お釈迦様の教えや戒めを厳しく、綿密に怠ることなく精進し、解脱したことから「密行第一」と称せられた。 ・迦栴延(かせんねん)・・他宗教との対論を担当したり、聖典の中で主として哲学的論議を多く行っていることから「論議第一」と称せられた。 ・大迦葉(だいかしょう)・・お釈迦様が亡くなられた後、仏典結集において中心的な役割をし、「頭陀行」(衣食住に執着しない行)に優れた方で「頭陀第一」と称せられた。 ・阿那律(あなりつ)・・別名阿泥樓駄といい、阿難を介護した人で同一人物である。お釈迦様の前では決して眠らないという不眠の行を行ったため失明したが、かわりに天眼(知恵の眼)を得たので「天眼第一」と称せられた。釈尊の従兄弟。 優婆離(うばり)・・お釈迦様が制定された戒律を実践することが第一でしたので「持戒第一」と称せられた。 ・阿難(あなん)・・二十五年の長きにわたり、つねにお釈迦様の側近で世話をし、説法を聞いた。多門(教えをだれよりも多く学ぶ)第一で「多門第一」と称せられた。釈尊の従兄弟。 |

|

|

|

|

|

||

| 迦栴延 | 羅ご羅 | 薄倶羅 | 大迦葉 | 優婆離 | ||

|

|

|

|

|

||

| 舎利佛 | 冨楼那 | 阿泥樓駄(阿那律) 気絶した阿難 目連 | 須菩提 | 難陀尊者 | ||

|

|

|

|

|

|

||

| 功布畏 | 月海長者 | 維摩居士 | 日光長者 | 力士 | 仙人 | ||

6)大臣や長者達

| ・速疾鬼(そくしつき)・・容貌・姿が醜怪で猛悪な鬼神。諸天の守護神となり北方を守護する。捷疾鬼という夜叉。 ・蜜遮(みつしゅく)金剛と金剛力士・・金剛杵を持ち、その威力で仏法を守護し、外敵の侵入を防ぐ役を担う夜叉神です。仁王像で知られる阿(開口)・吽(閉口)の金剛力士と 蜜遮(みつしゅく)金剛力士をいう。 ・迦葉(かしょう)童子・・涅槃経の会座で悟りをひらく。世尊問答の相手を務める。 ・耆婆(ぎば)大臣・・名医として知られる王舎城の大臣。世尊の主治医。 ・月蓋(つきがい)長者 |

|

|

|

|

|

| 護法長者 | ||||

|

||||

| 耆婆大臣 | 緑色の速疾鬼(そくしつき) 夜叉 | 須達長者 | 純陀長者 | |

|

|

|

|

|

| 迦葉夫人 | 蜜遮(みつしゅく)金剛と金剛力士 夜叉神 | 迦葉童子 | 月蓋(がい)長者 | |

7)その他の動物

迦陵頻伽は、極楽浄土に住む鳥として、人頭鳥身で美声の鳥と言われている。

|

|

| 迦陵頻伽 | 鳳凰と孔雀 |

8)参考文献

・よくわかる絵解き涅槃図 竹林史博著 青山社

・平成大涅槃図概説 東 隆眞述 駒澤学園

・国宝の美 20絵画7 週刊朝日百科

・大法輪 2 特集釈尊最後の説法 第77巻平成22年第2号

・仏像の見方・見分け方百科 河原由雄監修 主婦と生活社