![]()

真 盛 上 人 と 教 化 衆

真盛上人

真盛上人は、今から約五百年前に出られた御方であり、応仁の乱後の文明十七年に往生要集を講義され、宮中をはじめ、足利将軍義政、地方の守護・国司に対し、教化を行った。その一例として、明応二年十一月三日に、河毛盛空入道宛に近江守護佐々木高頼に慈悲憲法の心を以て国を治めよと訓戒された。応仁の乱前後の足利幕府及び近江の情勢を記してみた。戦国期の近江の中で観音寺城主佐々木六角を中心に記し、その武将河毛盛空入道、佐々木宮内大輔殿治部少輔殿、蒲生左衛門大夫殿、近藤丹後入道殿がどの様な人物か色々調査するに思いのまま書き記してみた。

一、 教化衆と歴史背景

御柏原天皇(勝仁) (一四六四~一五二六)

上人の宮中での進講は御土御門天皇、皇太子の勝仁親王(のちの御柏原天皇)、第二皇子の尊伝(尊盛)法親王、皇女大慈光院宮、天皇の生母嘉楽門院、皇子の生母庭田朝子典侍、皇姉安禅寺宮歓心尼、伏見宮邦高親王、長橋局(勾当内侍東坊城松子の局所)その他局の女官、に帰依厚い。

公卿の中甘露寺親長、三条西実隆、源大納言、即ち皇妃の兄庭田雅行、庭田雅行の子重経右少将、飛鳥井雅親、などが帰依厚い。正親町公謙権中納言、白川忠富民部卿、山科言国三位、橘以量三位、万里小路賢房右少弁、源富仲、九条家の執事管在数、東坊城長胤、一条冬良大納言、などが聴聞している。

天皇家系図

☆御土御門天皇(成仁)

一四四二~一五〇〇(嘉吉二~明応九)第一〇三代。在位一四六五~一五〇〇。後花園天皇第一皇子。母は喜楽門院信子。名は成仁。在位中応仁の乱が起こり、皇室領も地方武士に侵され、朝儀も行いがたかった。歌集「紅塵灰集」陵墓は京都深草北陵。 (「日本史事典」角川書店より)

☆御柏原天皇(勝仁)

一四六四~一五二六(寛正五~大永六)第一〇四代。在位一五〇〇~一五二六。御土御門天皇代一皇子。母は源朝子。名は勝仁。一五〇〇(明応六)践祚したが、皇室の財政難のため本願寺光兼の献金で一五二一(大永一)ようやく即位式を行った。祭事・朝儀の再興に努力。歌集「柏玉集」日記「御柏原天皇辰記」がある。陵墓は京都深草北陵。(「日本史事典」角川書店より)

☆甘露寺親長

一四二四~一五〇〇(応永三一~明応九)室町時代の公卿。権大納言正二位。一四九二(明応二)権大納言となり、一四九三出家して蓮空という。応仁の乱には勧修寺・石山・鞍馬寺などに難をさけまた住吉・高野山やどを巡遊して和歌をよんだ。日記「親長卿記」がある。 (「日本史事典」角川書店より)

☆三条西実隆

一四五五~一五三七(康正一~天文六)室町時代の公卿・歌人。内大臣正二位。公保の二男。後花園・御土御門・御柏原三天皇仕え、一五〇六(永正三)内大臣。和歌をよくし、飯尾宗祗から古今伝授を受けたほか、能書でも知られ、和漢学・有職故実にもすぐれていた。著書「詠歌大概抄」「装束抄」、日記「実隆公記」、歌集「再昌草」など。 (「日本史事典」角川書店より)

☆飛鳥井雅親

一四一七~一四九〇(応永二四~延徳二)室町時代の歌人。雅世の子。権大納言。正二位。号は柏木。一四七三(文明五)出家法名栄雅。書にも長じ飛鳥井流を開いた。歌集「亜槐和歌集」著書「古今栄雅抄」「筆のまよひ」など。 (「日本史事典」角川書店より)

2)、足利将軍 足利義政 慈照院殿 (准三宮贈大相国一品喜山道慶大禅定門)

将軍足利義政もしばしば上人をお招きして談義を聴聞している。その夫人日野富子、義政の猶子宗山等貴(万松軒)、将軍義尚の側近の女性と思われる大蔵卿の局が帰依に厚い。

☆足利義政

一四三六~一四九〇(永享八~延徳二)室町幕府八代将軍。義教の子。初名義成。はじめ実子なく弟義視を後嗣としたが、翌年妻日野富子が義尚を生み、これを将軍に立てようして応仁の乱を引きおこした。一四七三(文明五)義尚に将軍職を譲り、一九八三京都東山の山荘に隠遁。東山殿と呼ばれた。一四八九銀閣が完成した。この時代は幕府の財政を救うため海外貿易を盛んに行い、宗・元・明の文化が輸入されたことや、義政自身の好みから、いわゆう東山文化が形成された。 (「日本史事典」角川書店より)

☆日野富子

一四四〇~一四九六(永享十二~明応五)室町幕府八代将軍足利義政の室。政光の娘。義政に嫁してはじめ男子なく、義政が後継を弟義視と定めた直後に義尚を生しだ。そこで義尚を将軍とするため山名宗全の力を背景に、義尚を推す細川勝元の勢力と対立し、応仁の乱の直接原因をつくった。新関を設置して課税したり、高利貸・米相場にも手を出して蓄財につとめるなど男まさりの行動が多く、義政の政治に大きく関与した。 (「日本史事典」角川書店より)

足利将軍家系図

六代将軍義教は嘉吉元年六月、赤松満祐の屋敷にて、山名・京極幕府の中枢と共に暗殺された(嘉吉の変)。跡目は嫡男九才の千也茶丸(義勝)将軍が誕生した。しかし、義勝は翌年事故のため亡くなり、その弟の義政が八代将軍(八才)となった。将軍を補佐する役名である管領家の細川勝元や侍所の山名持豊(宗全)がからんで、政治は複雑な様相を見せ始めた。

義政は長じても政治に意欲を示さず、風流をこととしていたので、将軍の実権は管領に移って、いわゆう下剋上の時勢が始まった。

応仁の乱はこんな中でおこった。義政には初め実子がなかったので、出家していた弟の義尋を、もし実子が生まれても僧にする約束にて、還俗させて義視と名乗り養子とした。細川勝元がその後見役となった。すると翌年寛正六年義政の正室日野富子との間に義尚が生まれた。富子は義尚を出家さすに忍びず、嘉吉の乱以来その勢力を増した山名宗全と組んで、義視をしりぞけて義尚を跡継ぎにしょうと策謀した。

この間に管領家畠山にも、当主持国の後継をめぐって、弟の持富その子政長と実子義就との跡目相続争いである。管領家の跡継ぎ問題となると簡単ではない。

争いは、細川勝元が持富・政長を支援し、山名宗全が義就に肩入れすることで、いっそう大きく広がっていた。

将軍義政はそのつど、優位に立つ側に家督の承認を与え、政長が地位を得た時期が続く。文正二年(一四六七)宗全の説得にて、義政は義就の家督相続を認め、政長の管僚職を更迭し、屋敷を奪うことになった。又管領に宋全の要請で斯波義廉が任命された。斯波氏も、義敏と義廉が家督をめぐる争いを続けており、勝元と宗全がそれぞれ支援していた。 将軍義政と義視をたてる細川右京大夫勝元・細川讃岐守成之・和泉守護細川常有・備中守護細川勝久の一族・畠山政長・京極佐々木入道生観(持清)・赤松次郎法師政則・若狭守護武田信賢らの官軍(東軍)。これに対して、義尚をたてる山名宗全・山名相模守教之・因幡守護山名勝豊などの一族・斯波武衛義廉・畠山衛門佐義就・畠山大夫義統・土岐美濃守成頼・六角佐々木高頼・富樫政親らの賊軍(西軍)との間で兵乱し、応仁元年から文明九年まで十一年応仁の乱が続いた。

ところが応仁の乱勃発の翌年、早くも義視の存在が宙に浮き、命の危険を感じ、無断で京を疾走し伊勢に逃げた。義政の呼びかけで帰京したものの、その翌年には比叡山にのがれ、密かに西軍頼ったりしたので、細川勝元にも見捨てられ、美濃の国へ落ちのびねばならなかった。

大乱が始まって六年後の文明五年(一四七三)三月に山名宗全と五月に細川勝元が相次で病死した。十二月に義尚が将軍職についた。求心力を失った両軍は徐々に戦意をなくし、文明六年(一四七四)には、宗全の孫政豊が東軍に降伏した。

こののちも惰性的な対陣が続くが文明九年(一四七七)畠山義就が河内に撤退し、大内政弘も兵を引いて帰国すると、十一年にわたる京都の戦乱はいちおう収まる。しかし後遺症は残った。その一は政長・義就の紛争であり、他の一つが六角高頼の暴状である。近江にある諸寺社や公家の荘園を横領し、それを返還するようにとの幕府の命令にもそむいた為、若くして将軍になった義尚は、長享元年(一四八七)六角高頼の討伐に出征した。しかしね膠着したまま延徳元年(一四八九)義尚は陣中で病死する。二十五歳である。

次の八代将軍は(富子の妹の子)義視の子義材(義稙)が継いだ。将軍の死で勢を盛返した高頼は、再び旧領観音寺城を本拠として、相変わらずの暴状であった。延徳三年(一四九一)八月、義材は六角征討の論旨を受け、細川勝元の子政元を先鋒として近江に入り、三井寺を陣所とした。明応元年(一四九二)、愛知川・永源寺・守山などの戦いで六角勢を伊勢に追いやり、京極佐々木政経の子虎千代(材宗)を六角佐々木政堯の猶子にし、南近江の守護して、六角を継がせた。義材は近江を鎮定して、京に凱旋しました。

明応三年(一四九三)には、将軍義材は河内の畠山義就の子義豊を討伏に畠山政長と共に再び河内に出陣し、義豊の誉田城に迫りました。 ところが四ヶ月後管領細川政元のクデータにより堀越公方政知の子義澄が十一代将軍となった。永正五年(一五〇八)将軍職を追われた義材が大内義與・細川高国の支援を得て京都にせまると、将軍義材と細川澄元は近江に逃げた。義澄は坂本から長命寺さらに岡山城(近江八幡)へ入城した。永正八年(一五一一)義澄はわずか三二歳で岡山城中に没した。

大永元年(一五二一)岡山城で誕生した義晴は細川高国に擁され、十二代将軍となった。ところが大永七年(一五二七)細川晴元が足利義維を奉じて阿波に蜂起すると、義晴・高国体制はあっけなく崩壊した。二人は京都を脱出し、坂本に至り長光寺へ避難した。亮禄元年(一五二八)朽木谷で二年半の逃亡生活を送っている。亮禄四年観音寺城の山麓、桑実寺を仮幕府として三年間滞在した。天文一九年(一五五〇)近江穴太の地で病没、四〇歳であった。

天文一五年(一五四六)義晴の子義輝一三代将軍となる。六角定頼の支援で三好長慶と戦うが勝利をつかむことができず、朽木谷へ逃げ込んだ。ところが、定頼の死により六角・三好氏に和議が成立し、天文二一年(一五五二)京入る。永禄八年(一五六五)松永久秀らに暗殺される。三〇歳であった。

永禄十一年(一五六八)松永らに擁立して十四代将軍足利義栄が起き、これに怒った義昭は、美濃の織田信長を頼り、永禄十一年九月に三好・松永・六角を敗った信長に迎え入れられ義昭は十五代将軍となる。信長と対立が一層深まり、信玄の上洛に合わせ挙兵する行動を起こすが敗れる。天正元年(一五七三)室町幕府は義昭の将軍位の剥奪によって滅亡した。

戦国期の近江について「佐々木六角氏と野洲」や「滋賀県の歴史」等を参考にして記した。

戦国期の近江における勢力は、六角氏が江南八郡を京極氏が江北三郡を占め、十五世紀後半、対立の続く六角氏と京極氏が再び相対する事態がおとずれた。応仁元年(一四六七)、将軍家と管領家との権力争いに端を発し、細川勝元と山名宗全に二分して京都において激突した。いわゆる応仁・文明の乱である。この折、細川勝元以下、京極持清・赤松政則・武田信賢などの東軍方に、山名宗全以下、近江国守護六角高頼、畠山義就・斯波義廉・土岐為頼などが西軍となって相対した。

応仁の乱始まった時、六角の当主は亀寿丸(高頼)で、まだ幼少であったために一族の山内政綱が補佐してこの乱にのぞんだ。もちろん近江もこの戦乱にまき込まれたことはいうまでもない。

家臣の子息(伊庭満隆の子)を殺害したために家督をおわれた六角政堯と江北の京極勝秀は東軍に属して、応仁元年(一四六七)六角の本城観音寺城を攻めた。六角勢は翌二年守山城で大敗し、観音寺城も落城した。

六角氏内部でも家督相続を続けていた高頼の叔父政堯・持清が観音寺城・近江八幡長光寺城・守山などで戦ったほか、野洲の三上で数十回にわたって陣をはった。蒲生・野洲郡をめぐる戦いでは、守護高頼が伊賀に逃げ、足利義視を擁した政堯が一時的に江南の守護となったが、細川勝元の叔父としてその中枢にあった京極持清の権威が増し、応仁三年(一四六九)、江北三郡に江南九郡を加えた近江一国の守護職となり、政堯は持清の代行者に落ちた。

六角高頼は、この間も蒲生・愛知・神崎郡内で京極持清と戦い、文明二年(一四七〇)持清の死によって高頼は再び湖南を制した。しかし守護職は持清の子孫童子丸(勝秀)に譲られ、更に幼少の孫童子丸に危機を感じた幕府は、政堯に守護職を補佐させた。ここで再び高頼と政堯が蒲生・野洲郡内(三上など)で戦い、政堯の死によって高頼の江南支配は確立した。しかし、幕府は高頼の荘園横領に立腹する山門勢力の支援を受けて、京極政高に守護を任じ高頼討伐を行った。しかし、西軍の斯波・土岐の支援を受けた高頼の支配は変わらず、文明七年(一四七五)幕府と和議が成立し、実に十一年に及んだ争乱は幕府に屈することのなかった高頼の守護再任で一応収拾をみた。

しかし、荘園押領を続ける高頼に業を煮やした将軍義尚(義煕)は、長亨元年(一四八七)近江六角征伐を決し、将軍自ら坂本から栗太郡鈎に陣した。

この折、高頼は観音寺城を放棄し、甲賀へ敗走している。将軍は高頼征伐のため三年間この鈎に在陣したが亡くなり、高頼を滅ぼすことはできなかった。この後再び高頼は守護につくが所領の還付をめぐって延徳三年(一四九一)再び将軍義材の怒りを買い、第二次六角征伐がはじまった。この時、近江守護には細川政元を任じている。高頼は美濃斉藤利国の援助を受けて守護に返り咲いた。

高頼は京極高清にくみした斉藤利国軍を破り、その勢力は江北までおよび、その子定頼にかけて絶頂期を迎えたのである。将軍義晴を観音寺城に隣接する桑実寺に迎えて仮幕府を開き、観音寺城も整備した。

しかし、六角氏守護代伊達氏による反乱に加え、京極氏に代わり新しい台頭した浅井氏が一向一揆の動きに乗じて江北を手中にした。

江州守護 六角大膳大夫殿高頼 、その武将河毛盛空入道、佐々木宮内大輔殿(守護代山内政綱)、 治部少輔殿(京極政経)、蒲生左衛門大夫殿(蒲生高郷)

佐々木六角氏

六角氏は鎌倉時代以来の近江国守護家佐々木氏の本流であり、守護大名から戦国大名へと展開し、宇多源氏又は、近江源氏と言われ、この嫡流佐々木氏が六角氏を称するようになったのは、京都の館が六角東洞院にあったからである。そのため、佐々木六角氏と呼ばれている。室町時代を通して京極氏が北近江半国の守護権を、六角氏が南近江半国の守護権を継承したが、六角氏が近江のほぼ全域の遵行権と江北三郡(伊香・浅井・坂田)を除く軍事指揮権を握っていたようである。ところで、六角氏の系譜で、定頼の兄氏綱の系統が六角氏の正統であるする考え方がみられ、氏綱の子義實が六角氏の嫡流であり、氏綱 義實 義秀 義郷となり、定頼及びその子義賢は執権あるいは後見人として補佐した。しかも、定頼・義賢・義治らは観音寺城の支城箕作城の城主であった。義實を六角氏の嫡流とするのは田中政三氏「近江源氏」、永田伝三郎氏「六角義實実在説の考察」において明確な形で提示されている。

佐々木六角氏系図

☆佐々木六角政頼(久頼)(~一四五六)

室町時代の武将。大膳大夫満綱の子、高頼の父。 本の名を久頼と云う。文案元年六月、六角氏被官人一揆が起こり、翌年一月には守護六角持綱が父満綱とともに弟時綱と被官人一揆に討たれた。この時綱と被官人一揆はその弟久頼が還俗して討ち、久頼は翌三年(一四四六)九月に六角氏家督を嗣いだ。従五位下に叙し、近江守に任ぜられる。長禄中京極氏と数々戦う。法名周恩、康正二年十月二日自殺、祥光寺殿という。 (戦国大名系譜人名事典より)

☆佐々木六角高頼(行高)(一四六二~一五二〇)

久頼の子。仮名は四郎。官途は大膳大夫、従四位下、近江守。近江観音寺城に拠り、嘉吉の乱には赤松満祐を攻めて軍功を挙げ、応仁の乱には西軍山名方に属した。近江においては東軍の細川方に属した京極高清の勢力が優勢であったが、文明元年(一四六九)これを迎え撃って勢力を保った。乱後、次第に近江国内の皇室領・公家領に進出し、その一円知行化に動いたため、長享元年(一四八七)には九代将軍足利義尚の、延徳三年(一四九一)には十代将軍義稙の追討を受け、そのつど、甲賀郡に逃れている。なお、明応二年(一四九三)に細川政元が足利義澄を十一代の将軍とした時、旧領を回復し、さらに、永正五年(一五〇八)に大内義興が義稙を擁立した時には高頼は義澄を領内の岡山(滋賀県近江八幡市牧町)という所に保護している。永正十一年(一五一四)に沙々貴神社を改築している。諡名を竜光院殿仙翁椿公大禅定門という。永正十七年八月五日逝去した。妻は従三位政知卿の女である。 (戦国大名系譜人名事典より)

☆佐々木四郎政堯 ( ~一四七一)

六角時綱(久頼の兄)の子、はじめ政高とする。康正二年守護久頼の死後、その子高頼が幼少であったこともあり、長禄二年六月以降同四年七月まで近江守護であった。すなわち、この間、幕府から六件等の遵行を命じられている。長禄四年七月伊庭満隆の子を討ったことにより、将軍義政の怒りをかい、守護職をおわれ、僧となった(「碧山目録」)が、応仁・文明の乱が起こると東軍について高頼と敵対し、所々で戦った。文明三年六月将軍義政から高頼追討の内書をうけ(「昔御内書符案」)、高頼と戦ったが、同年十一月清水城(蒲生・神崎郡境)で敗死した。 (戦国大名家臣団事典より)

☆佐々木六角氏綱(一四九二~一五一八)

高頼の嫡男。幼名を亀寿丸といい、仮名は四郎。官途は右衛門督、従四位上。受領は近江守である。永正三年(一五〇六)に家督を継ぐが、その少し

前、永正元年(一五〇四)三月に上洛し、近衛政家邸に祗候している(「後法興院記」)。なお、家督を継いだ永正三年、細川政元の養子澄之と澄元が争ったが、その時、氏綱は六角氏の兵を率いて上洛している。あるいは、その時の怪我が原因になったものか、永正十五年(一五一八)に父の高頼よりも先に没している。諡名は雲光寺殿江岳宗佐大禅定門という。永正十五年七月九日逝去。妻は近衛関白尚通公の女である。 (戦国大名系譜人名事典より)

☆佐々木六角二十四代義實( ~一五五六)

室町時代の武将、大膳大夫。従四位上近江守氏綱の長子。父の後を継ぎ、大膳大夫、右衛門督に任ぜられ、近江守を兼ね、従三位に叙せられる。北陸道の旗頭に挙げられる。弘治二年歿す。(又は天文十五年九月十四日逝去)

(日本人名事典より)

☆佐々木六角 定頼(箕作城主 )(一四九五~一五五二)

高頼の次男。仮名は四郎。官途は弾正忠、従四位下弾正少弼となる。永正元年(一五〇四)、相国寺の慈照院に入り、吉侍者と呼ばれた。永正八年(一五一一)には細川政賢が京都を攻めた時、将軍足利義稙の近侍として従っているので、その時点よりも前に還俗している。箕作弾正忠といい、箕作城主にて義実公の後見人となる。将軍義晴が近江に逃げてきた時、これを援護し、細川高国と力を合わせて京都を回復したりしており、また、大永五年(一五二五)には北近江に自立し始めた浅井亮政を小谷城に攻めている。将軍義晴を支援した功によって天文十五年(一五四六)には管領に準ずる待遇を受けている。六角氏の重臣蒲生秀行と高郷の争いに際し、定頼の援助を受けた高郷が秀行の居城音羽城を攻め落とし、定頼が音羽城を廃城にしたのである。諡名は江雲寺殿光室亀公大居士。天文二十一年一月二日逝去、六十三歳。

(戦国大名系譜人名事典より)

☆佐々木六角二十五代義秀( ~一五八七)

安土時代の武将。従三位近江守護義實の長子。父の後を継ぎて、修理大夫兼近江守に任ぜられ、従三位に敍す。幼より病弱の故を以て、従父弟義賢権を弄し、終に織田信長の為国を滅ぼされる。のち羽柴秀吉の斡旋に依り、信長より食俸を賜る。天正十五年五月歿す。 (日本人名事典より)

☆佐々木六角義賢(承禎)(一五二一~一五九八)

定頼の子。仮名を四郎。官途は左京大夫で、法名の承貞の名が広く知られている。義賢の「義」の字は将軍足利義輝から授けられた。天文十八年(一五四九)に将軍義晴を助け京に入って三好長慶の軍と摂津江口に戦ったが敗れ、のち、永禄元年(一五五八)には、今度は義輝を擁して京都白河で長慶と戦い、和義が成り、義輝を京都に戻すことに成功。家督を子義治に譲って出家した。しかし、出家し、隠退したとはいっても、実権は握っており、永禄十一年(一五六八)に織田信長が義昭を奉じて上洛の軍を起こした時には、これに坑し、そのため、城を追われ、甲賀郡に逃げている。のち、三好氏や浅井氏らと結んで、元亀元年(一五七〇)四月、南近江の一揆を扇動して柴田勝家の守る長光寺城を攻めたが、敗れている。諡名は梅心院寺殿秡関斉承禎大居士。慶長三年三月十四日逝去、七十八歳。 (戦国大名系譜人名事典より)

☆佐々木六角義治(義弼)(一五四五~一六一二)

定賢の子。仮名を四郎、官途は右衛門督。初め義弼と名乗っている。永禄二年(一五五九)父の譲りを受けて家督を継いだが、実権は依然として義賢が持っていたらしい。義治の「義」の字は、将軍足利義輝から賜っている。永禄六年(一五六三)に観音寺騒動を起こしている。これは義治による重臣後藤賢豊父子殺害事件であるが、この内紛によって六角氏の戦国大名かして絶対性は失われることになった。以後は、重臣たちの合議によって事が運ばれていったようで、永禄十年(一五六七)四月十八日には有名な「六角式目」が制定されている。この「六角式目」の最大の特徴は、重臣たちが義賢・義治父子の専断支配に歯止めをかけている点で、有力な家臣たちに擁立されている戦国大名の姿がよくあらわれている点で有名である。永禄十一年(一五六八)に義昭を擁した織田信長に攻められ、父の義賢は甲賀郡に逃げたが、義治は甲斐の武田勝頼を頼っている。天正十年(一五八二)の武田氏滅亡の時、甲斐恵林寺におり、その時、快川紹喜は信長に焚殺されたが、義治は逃げきり、のち、豊臣秀吉の御咄衆になり、さらに弓術にたけていたことにより、秀頼の弓の師範になったりして一生を終えている。諡名は鴎菴玄雄と号する。慶長十七年十月二十二日逝去、六十九歳。 (戦国大名系譜人名事典より)

江北での南北時代、佐々木氏の庶子家である京極導譽が一時近江守護職となり、足利尊氏は導譽に対して佐々木大惣領の地位をあたえている。また導譽の子秀綱・高秀は評定衆となり、四職家の一つともなっていった。さらに明徳の乱の功により、出雲、隠岐、岩見、飛騨の守護職に補せられ、惣領家をしのぐ勢力をもつょうになっていた。江北における京極氏の地位が幕府の六角氏牽制の布石であったことは確かである。

応仁の乱で東軍に属した京極持清は文明元(一四六九)年に近江守護職となった。ところが前年嫡子勝秀が死去し、文明三年には持清が死去したことから京極氏に内訌が起こり始めた。これが「文明の内訌」である。 勝秀の子と考えられる孫童子丸(高清・秀綱)が家督を継ぐが、幼少のため叔父政光がこれを後見することとなった。これに対し政光の弟政経(政高)が対抗し、家臣団も二派に分かれて抗争が始まった。文明三年に政経は出雲・隠岐・飛騨の守護職となり、幕府から家督を認められ、文明五年には近江守護職に補任された。政経は幕府から西軍についた六角高頼(行高)の討伐を命ぜられ、観音寺城を攻めた。これに対して高頼は土岐成頼・斯波義康らの援軍を得て劣勢をもりかえした。一方家督を奪われた高清は政経との対抗上西軍に属していたが、文明十年には幕府の赦免を得て、近江北郡守護に任ぜられ、家督も認められるに至った。政経は出雲・隠岐・飛騨の守護職、惣領職もそのままで京極氏に同時に二人の惣領が公認される状況となってしまった。

高清の家督が認められると、それまで政経にしたがっていた多賀高忠も高清に属すようになった。高忠に反感をもつ多賀宗直は文明十八年高清に離反し挙兵した。高清は甲賀郡三雲へ遁走し、高忠は陣中で自害してしまった。

甲賀で軍を立て直した高清は北上し、国友河原(長浜市)で激戦となり、今度は宗直が大敗し、月の瀬(虎姫町)に逃げて自害した。

一方京極政経・材宗父子も江北を虎視眈々とねらっており、両者は長享二(一四八八)年松尾で戦い、政経は敗れて伊勢に敗走した。ところが山門領を横領した高清に対し、幕府は政経に追討の命令を下し、上坂景重に擁された政経が再度近江にはいると、高清は余呉へ逃げてしまった。政経側では嫡子材宗が家臣とのあいだに騒動を起こし、幕府は今度は高清に対し、政経・材宗父子を討伐するように命じたのである。高清は美濃の斉藤利国の援助によって明応二(一四九三)年江北に進出し、政経は八尾山城(多賀町)に退去して一応内紛は収まったかにみえた。ところが材宗はその後も高清と対抗を続け、六角高頼とともに江北に侵入するが、高清は美濃の斉藤彦四郎の援軍を得て、これを防いでいる。

永正二(一五〇五)年になると上坂家信の仲介により日光寺(坂田郡近江町)において高清と材宗の間に和議が成立し、高清は上平寺城(坂田郡伊吹町)を本拠として、ようやく江北に平和が訪れたのである。

鎌倉以来江北に覇をとなえた京極氏も文明の内訌によって急速に弱体化していった。その平和はあまりにも短いものであった。高清の家臣上坂信光の専横にほかの家臣との対立が進んでいったのである。大永三(一五二三)年大吉寺(浅井町)梅本坊で行われた公事をめぐって浅井・三田村・堀・今井ら京極家の根本被官人たちが浅見氏と連合して尾上城に立てこもり、上坂氏に対して反乱を起こす事件が起きた。反乱勢は今浜(長浜)の上坂信光を攻めてこれを破り、高清・高慶父子は尾張へ逃走し、高延(高広)が浅見氏に迎えられて尾上城に入った。この内紛から台頭してきたのが浅井氏である。

佐々木京極氏系図

☆京極持清( ~一四七〇)

室町時代の武将。近江守護。持光の子。官途は中務少輔に任ぜられ、大膳大夫となる。宝徳元年(一四四九)、侍所別当に補せられ、家来多賀高忠を所司代と為す。応仁の乱起こるや細川勝元に組みし、領国出雲、飛騨、近江の兵一萬余りを率いて、京に駆れ参じ、先ず西軍の六角高頼と兵を交わす。後、近江に在る本所領を、西軍の六角高頼、山内政綱らのために侵略され、持清は幕府の命により帰国し、回復を図る。その子勝秀を率して、六角の兵を観音寺に破ってこれを下したが、勝秀陣中に歿す。ついで持清の兵は六角政堯と謀を通じ、守山城を攻めて遂にこれを抜く。応仁二年十月、山内政綱兵を率して、近江を帰るや、持清の兵これを浅井郡弓削に迎え撃つが克たず、ついで文明元年五月、六角高頼、観音寺城に京極氏を攻めてこれを復した。持清の臣多賀高忠、京極政信と共に、京都より本国に馳せ帰って、六角を観音寺城に攻めたが遂に敗北し、近江は六角の勢力範囲となった。 (日本人名事典より)

☆京極政経(一四五三~一五〇二)

4 治部少輔殿に記載する。

☆京極高清( ~一五三八)

持清の子ともいわれるが、勝秀の子と推定される。幼名乙童子。仮名は六郎で、官途は中務少輔である。初名は秀綱。文明十八年(一四八六)八月、近江犬上郡敏満寺にいるところを京極政経の臣多賀宗直に攻められ、甲賀郡の三雲に逃げられている。しかし、長享元年(一四八七)には回復し、逆に坂田郡の神照寺まで出陣している。その頃、高清は飛騨一国と近江半国の守護職を有していたようである。ついで延徳二年(一四九〇)に政経が高清追討の将軍足利義材御内書を得たことで再び戦いになり、高清は敗れて余呉方

面に逃れている。ところが、明応元年(一四九二)に将軍義材は突然、政経を廃し、高清に京極氏の総領職を安堵した(「大乗院寺社雑事記」)。そこで翌二年、高清は美濃の斉藤利国の援軍を得て、江北に入ることができた。

(戦国大名系譜人名事典より)

①国司 伊勢守護 北畠材親、その武将新長門守(真九法師、成願寺)

真盛上人と北畠材親との出会いは砂原圓譲氏の「天性無欲の聖真盛上人」や横山高治氏の「北畠太平記」「信長と伊勢・伊賀」「真盛上人往生伝記」等に次のように記さけている。

伊勢国司・北畠材親は、文明年間の末頃、一青年将校として活躍していたが、文明十八年(一四八六)十二月、伊勢神宮の内宮と外宮との勢力争いが昂じて、外宮方が地の利に乗じて関を設けて内宮方を封鎖したことから、争いが起こり、伊勢国司は内宮方に加担して外宮社殿を焼くなどの暴状を働いた。明応二年(一四九三)七月、再び第二回の神宮侵攻があった。宮川下流西岸の磯の城に外宮方の軍が立てこもって内宮方を制圧したため、伊勢国司は大軍を送って磯の城を攻め、約一ヶ月の攻防の後、八月二十二日、遂に落城させ、数百人を殺し、逃げる城兵を追撃して山田市中に火を放ち、再び外宮の一帯は戦場と化した。北畠材親は、斉宮の安養寺を本陣とし、そこで首実検等を行った。丁度、西来寺にご滞在中の真盛上人は、この事をお聞きになり、「それは神宮の尊厳を蔑ろにするものだ」と大いに憤慨されて、早速持僧を連れて安養寺へお出かけになり、材親に直接お会いになって、厳しくお戒めになり、「直ちに兵を引き上げよ」と要請された。

真盛上人の父、小泉藤能公は、かつて北畠家に仕える武将であり、特に上人の毅然たる態度、気高いご人格に圧倒されて、撤兵する事を約束した。然し乍らこの約束はまもられなかった。

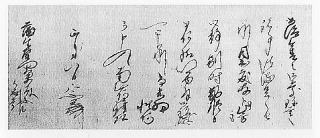

西来寺では、真盛上人により八月十五日から四十八夜の別時念仏会が始められたその最中で、止むなく書状を認められ、弟子の真明を文使いとして、再度撤兵を要請された。その書状が「真盛上人往生伝記」記載されている。それによると、「北畠家は日本三国司(北畠氏、飛騨の姉小路氏、土佐の一条氏)の一つで、とくに村上天皇の末孫、久我家の直系で、公家でありながら武家と同じ振舞ができて、中間に太刀を持たし得るのは、北畠家に限ることと聞き及んでいます。北畠国司軍が、かって幕府軍と戦った時、神三郡は山田の筋逆橋を限って国司の支配地とすることを義教将軍が約定なされました。しかしこれは一時の御計略であったのですが、将軍が御他界なされたので実義になってしまった。ということです。このたびの御出兵はそれを理由となさっているようです。伊勢十三郡というのは雲出川の北八郡と南五郡で、南五郡のうち三郡が神三郡であるということは、改めようのないことです。それを知行地だからとて、御成敗なさるのは神の思し召しいかがなものでしょうか。」の書き出しで、天照大神のことを説き忠誠を求める。

そして、「あなたは神三郡のうち、数ヶ所に関を設けて参詣の旅人を悩まし百人中十人、十人中一人くらいしか参詣できない有様。御罰が当たらないのは不思議中の不思議よ、と人びとがもうしております。もちろん直接命令なされたのではないでしょうが、近年の百二十の関、ならびに宇治(伊勢市)の牢人を養うための関ごとき、彼らが旅人の神楽代や神馬まで押奪しますのは、前代未聞の無茶苦茶で、参詣の人びとは皆あなたをお恨み申しています。だから、あなたの悪名は日本中にひびいています。嘆いてもなお余りあることです。虫の思いすら天に届くと申します。人びとの恨み、かつては天照大神の思し召し、最後の落ちつきがどうなるとお考えなのでしょうか。因果の道理はのがれられません。あなたの御運はどうなりますやら、まさに一大事でございます・・・」と又は「・・あなたの運の尽きです・・」とか「・・来世は無間地獄に落ちるであろう・・」と誠に厳しいお言葉で、関所の撤廃、撤兵を要求したのち、「本来ならば、もう一度参上して申しあげるべきですが、別時念仏会で暇がありませんので、書状で申し上げます」といい切っている。日付は九月十二日、宛名は゛北畠少将 人びと御中゛である。

その結果、北畠国司は大いに反省する所あり、その後、まもなく兵を引き揚げた。

☆北畠材親(一四六八~一五一七)

北畠政郷の没後、長男の材親が六代伊勢国司家を継いだ。その時すでに権中納言に任ぜられていた。文明年間、伊勢の山田は三方政治(自治制)がおこなわれ、その首脳は御師の有力な土倉が握っており、当時、中村山武則が三方の頭首であった。経済上の威力を擁して国司家を恐れないほどの勢力を持っていた。材親は宇治六郷の神人救援を理由に、しばしば兵を出して、これを抑えようとした。のち、権大納言に昇ったが、永正八年(一五一一)、腫れ物を患い、四十四歳で落飾して法号を心江と称し、飯高郡の大石村の山上に隠遁した。よって、ここは大石御所と呼ばれた。その間、熊野や伊勢に詣で、信仰も厚かった。やがて永正十四年(一五一七)、五十歳で没した。 (戦国大名系譜人名事典より)

☆新長門守(真九法師、成願寺)

伊勢国司・北畠教具に仕えた武将の一人で、小倭城主(一志郡白山町上ノ村)この地方一帯を治めていた。新長門守には三人の男児があり、長男が八郎右衛門尉経成、次男は出家して経盛阿闍梨、三男は八郎三郎経康である。

真盛上人の出会いは、真盛上人が安濃津の西来寺を根拠として伊勢教化に専念していた明応二年(一四九三)、新長門守が上人の教化を受け、出家して真九法師と号した。兵乱のため八月二十二日に始まった北畠材親の磯の城攻撃、ついで山田攻略の戦陣で、長男経成と次男経盛が主従十一人と共に戦死した。二人の子供を失った新長門守は、城主の地を三男経康に譲り、引接院という寺に隠居し、戦死した子供と部下達の追善の為と、真盛上人の法恩に報いようと、自分の広大な屋敷の一角を寄進して一宇の建立し、成願寺と名づけた。 (天性無欲の聖 真盛上人)

②守護 河州守護 畠山右衛門佐殿義就(宝泉寺殿)、子息弾正少弼義豊。

真盛上人との出会いは「真盛上人 色井秀譲著」「天性無欲の聖真盛上人 砂原圓譲著」に次ぎの様に記されている。

明応元年(一四九二)三月下旬の頃、【延徳四年・明応元年では畠山義就は、延徳二年に死去しているため、もっと早い時期と思われる。】河内の守護・畠山義就のお招きを受け、その居城である高屋城へお出かけになった。義就は室町幕府三管領の一人畠山持国の実子である。持国には初め子がなく、政長を嗣子としたがその後義就がうまれ、二人の間が悪くなり跡目争いが起こった。これは将軍義政の跡目相続義視と義尚との間とよく似ており、事実政長と義就との争い端を発し、応仁の乱になったのである。

上人は、義就の評判が良くないことを聞いていたから、訪問の条件として、次の様な厳しい難題をお示しになった。

「人々を教化することは僧侶の本文ですから、御招きがあれば、何処へなりとお伺いしますが、それには次の様な条件があります。それを叶えて下さるならお伺い致しましょう。 その第一は、牢獄につながれている多くの囚人を放免して下さい。第二には、鷹や鵜などの飼い鳥をはなしてやって下さい。この二つです」

これに対し義就はから「よろしい、仰せのとおり致します」という返辞があったので、伊賀から河内にへ向かわれた。

義就とその子息弾正少弼義豊とは郎党を引き連れて、上人を誉田の第一院へ出迎え、うやうやしく高屋城へ請うじ入れた。上人は義就から「仰せの通り致しました」と告げられ、「然からば七日間滞在して説法しましょう」と仰せられた。その最初の法座が始まろうとする直前に、「義就殿は仰せの通り囚人を許し、飼い鳥を放ちましたが、特別に大切にしている鷹だけ放たずに隠しています」と耳打ちした者があった。上人は黙ってうなずいて高座に登られたが、開口一番、厳しい言葉が飛び出してきた。

「義就殿は約束を必ず実行する。との言葉を信じて本日ここへ伺いましたが、一羽の大事な鷹を隠し持っていられるとの事、誠に以てのほかです。 貴方は卑怯者です。もし戦死なさる事があったら、恐らく後ろ傷で命を断たれるでしょう」と、言葉厳しくお戒めになった。

この上人の叱責を聞いた家臣達は、義就の生来短気で癇癪持ちの性格を知っているだけに、如何なる事が起きるかと大いに狼狽した。ところが義就は、静かに、隠し持っていた鷹を上人の前に運び出され、自らの手で大空に放ち、上人の前に深々と頭を下げて「申し訳ありません」とその非を悔い改めたと言う。これを目前に見た人々は、「この上人は只人ではない。権勢を恐れず、堂々たる慈悲の設法は、この乱世を救う大導師である」と感動し、上人の威厳を讃えている。

義就は、心から上人に帰依して、円明という所に一宇を建立して上人に奉り、西蓮寺(河内の国円明之寺)と号して不断念仏の道場とした。

☆畠山右衛門佐義就 ( ~一四九〇)

持国の子。右衛門佐、伊予守。初め持国に実子がなかったため、甥の政長

を養子としたが、義就に家督を相続させようとして両者が争った。細川勝元を味方とした政長に追われ、伊賀に逃げた。康正元年(一四五五)に将軍足利義政の命で入京して政長と和したが、寛正元年(一四六〇)に義政に追われ、河内に出奔し、各地で政長軍と戦った。文正元年(一四六六)に山名持豊(宗全)に迎えられ入京し、やがて河内・紀伊・越中守護に補任された。応仁元年(一四六七)に政長討伐の兵を挙げ、応仁の乱へと突入した。勝元・持豊死後も、西軍(山名方)を率いて畿内で政長軍と転戦した。文明九年(一四七七)以来、河内を支配したが、延徳二年(一四九〇)に死去した。 (戦国大名系譜人名事典より)

☆畠山政長(一四四二~一四九三)

尾張守、弾正少弼、左衛門督。従四位下。持国の弟持富の子で、持国の養子となった。持国の実子義就が生まれたため、家督相続をめぐって争った。持国に追われたが、細川勝元の助けを得て、享徳三年(一四五四)に家督を継いだ。やがて義就の再起によって追われたが、寛正元年(一四六〇)に義就は将軍足利義政に疎んぜられ、河内に走ったため、河内・紀伊・越中の守護となり、同五年には管領となった。その後ね義就は山名持豊(宗全)に迎えられて入京し、再び両者の争いとなり、応仁の乱へと発展した。勝元・持豊の死後も争乱は続き、政長は東軍(細川方)を率いて戦った。文明五年(一四七三)・同九年・同十八年、管領に任ぜられた。延徳元年(一四八九)の将軍足利義尚の死後、義材(義稙)を擁立して義就の征討を図った。だが、明応二年(一四九三)に義就の子義豊が挙兵するや、これに応じた細川政元らによって河内の正覚寺城で敗死した。五十一歳。 (戦国大名系譜人名事典より)

☆畠山弾正少弼義豊( ~一四九九)

右衛門佐義就の子。小字は三郎、初め基家といい、のち義豊と改め、弾正少弼と称す。明応元年将軍義稙の近江に六角高頼を征するや軍に従う。翌二年義就歿し、その跡を継ぐ。時に同族畠山政長権勢を振るうしが、義豊の幼弱なのに乗じて、河内を併呑せんと欲し、之が征討を将軍義稙に請う。義稙その請を容れ、明応二年二月十五日、政長、その子尚順、斯波義寛、赤松政則らを従え、京都を発し河内に向い、正覚寺に陣す。義豊河内誉田城に在って之を防ぐ。先代義就と親交のあった細川政元ら義豊を援護し、政元が将軍義政の甥義澄を擁立して、将軍義稙及び政長を正覚寺に撃し、政長の子尚順を紀伊に逃がし、政長は自殺し、遊佐長直以下九人これに殉じ、将軍義尚は越中に敗走する。八年正月義豊、尚順に攻められて終に討死した。

(日本人名事典より)

③丹後守護 一色修理大夫殿義益(義直であろう)、長子の蔵人頭左中弁元長(甘露寺親長の子)

真盛上人と一色修理大夫との出会いは文明十七年(一四八五)十二月八日から十五日に上人は宮中進請しておられ、十五日に一色修理大夫が訪問してお会いされた。『親長卿記』に「丹後守護一色修理大夫義益から真盛大徳を御招待して法談を願いたいとしきりに言っており、長子の蔵人頭左中弁元長も一緒に来ることになっていたが、元長は同席せず長綱に泊まっていただく事になった」と書いている。

☆一色修理大夫義直( ~一四九八)

義貫の子。修理大夫、左京大夫。従四位下。八田城を築き、京都に常住した。応仁の乱に際しては西軍の山名持豊(宗全)に属し、東軍の細川方と戦った。武田信賢が丹後の守護に補任され、八田城が攻略されたが、但馬の山名軍の援兵によって、丹後の国加佐郡普甲寺で戦った。文明三年(一四七一)六月、信賢が死去したため、義直は八田城を奪回しょうとしたが、在京していたため果たすことができなかった。やがて信賢の家臣逸見駿河守が丹後に侵入し、義直の所領三河の代官東条国氏が背いたため、甥義有をもって支配させた。同十一年に丹後を回復し、伊勢守護をも兼任、同十五年に従四位に叙せられた。長享元年(一四八七)に九代将軍足利義尚の近江六角氏征伐に義遠とともに出兵し、戦功挙げた。明応七年(一四九八)五月、若狭武田氏が再び丹後に侵入したが、これと戦い、五月普甲寺で戦死した。 (戦国大名系譜人名事典より)

☆甘露寺元長(一四五七~一五二七)

室町時代の歌人。長禄元年生れる。親長の子。初め左少弁、のちは権大納言に歴任し、白馬節会の内弁に伺候した。平生笛を好み、詩歌を善くする。永正五年五月宮中の歌会の御製に詠進した。平生勇健にして、気力あり、朝廷の諸公喞、いろいろ得るところ少なくなかった。大永七年八月没す。七十一歳。

(日本人名事典より)

☆山名相模守教之 ( ~一四七三)

室町時代末期の武将、熙之の子、相模守。伯耆・備前の守護。嘉吉の乱では、赤松追討のため、山名一族の総領持豊(宗全)に従って播磨に出兵、播磨の白旗城に赤松氏を攻め、伯耆守護の手のものが赤松満祐を討った、と伝えている。

戦功によって備前守護に任ぜられ、備前国福岡に守護所をおいて統治した。守護代には伯耆国衆の一、小鴨氏を任命している。応仁の乱が勃発すると、山名教之は、西軍の有力代名であり、出雲の守護は東軍の京極持清であったから、京都の戦乱は伯耆・出雲国境にもちこまれた。「佐々木文書」によれば、文明三年(一四七一)十月、伯耆の西軍は出雲に入り、難波城に拠ったが、出雲守護代尼子清定は同城を攻略、このょうな情勢を重視した山名教之は四年六月、京から伯耆に帰るが、翌文明五年(一四七三)、五月に死去した(「光源院文書」)。 (戦国大名系譜人名事典より)

仁木氏は足利氏族中の名族。三河国(愛知県)額田郡仁木村よりおこる。足利義康の子太郎義清の孫実国は、仁木太郎と称し、以後仁木を名乗る。その後三代おいて義勝が出、その子頼章・義長らは南北朝内乱期に足利氏の氏族として、また守護大名として三河・伊勢・伊賀などで活躍する。

☆薬師寺備後守元長 ( ~一五〇一)

通称与一。備後守と称す。小山氏支族の関東御家人薬師寺氏の末裔とみられる。細川京兆家の重臣。細川勝元に仕え、応仁の乱に際し文明二年(一四七〇)七、八月摂津椋橋城を守って丹後の西軍の襲来に備え、勝元の感状を受けた(「夜久文書」)。翌三年から摂津守護代としての所見あり、細川政元のもとでも引続き在任して活躍する。備中国衛領代官を兼ね、文明九年九月一旦備中に発向。十四年閏七月摂津国人茨木氏の父子兄弟六、七人を自害させてその関所を政元から与えられ、同年十月摂津国人吹田時通を追放し吹田庄を又、守護代四宮長能の管理下に置く(「大乗院寺社雑事記」)。このように強圧的手段で摂津国衆の自立化をおさえ政元政権の矛盾を助長した。文亀元年(一五〇一)十二月十七日に歿した。 (戦国大名家臣団事典より)

⑦越前守護 朝倉孫次郎方貞景、舎弟弾正左衛門景方、上田兵衛尉盛忠

真盛上人との出会いは真盛上人が越前府中(武生市)の引接寺に滞在されて盛んに説法していられる様子が代官所を通じて一乗谷に伝わり、時の城主であり越前守護職朝倉孫次郎貞景は十六歳の青年であったが、何度も使いを走らせて真盛上人を招請されたのです。上人は長享二年(一四八八)の秋、八月その招きに応じて一乗谷にお出かけになり、安養寺に於いて七間にわたって説法された。八月二十八日には貞景はしめ一族の人々家子郎等が円頓戒を授けてもらった。貞景は上人に布施をささげようとしたが、お受けにならず、志ある者には断物(自分が守れる範囲内のうそをつかない、他人の物を盗まない等の持戒の生活、又は念仏を十辺唱えるなどの事をお誓いすること)上人は布施を挙げようと申した貞景に、二つの断物を希望された。一は関役橋銭の停止、二つは鳥獣の解き放ちであった。一の断物は直ちに領内に布令されて実施された。二つの断物は、貞景がだいじにして飼っていた鶯や大小の鷹である。それらの鳥をみな解き放ち、籠などを庭前に山積みにし、火を付け灰塵にきした。これ等は全て真盛上人の徳行のあらわれであると人々は賛嘆し、中には進んで弟子になった者少なくなかったという。

その一人、朝倉貞景の舎弟弾正左衛門景方は兄の命で上人の弟子となって出家し、法名を真慶と授けられ、引接寺の第二世となった。第一世はもちろん真盛上人である。引接寺の創建は、寺記には長享二年八月となっている。これは上人が府中に滞在し、一乗谷で説法なさった時期である。

その一人、朝倉貞景の家臣で上田兵衛尉盛忠(上田則種)という武将がいた。この武将は、もと美濃の国戸嶋の住人で犬飼と号し、後に姓を上田と改めて、貞景の祖父・敏景の代からこの地に住した。度々の合戦に大功を立てて武名を上げ、朝倉守護職の奉行という重鎮におさまったが、ふと我が身を振り返ってみるに、殺傷すること数知れず、罪業の深さが切に身にせまり、罪垢消滅のために功徳を積もうと発心した。そこで自分の知行所である吉田郡岡の庄(福井市次郎丸町)に一宇を建立し、西光寺と名ずけられた。

その一人、孝景の弟、慈視院光玖は大野地方で朝倉軍と甲斐軍との合戦があり、大野城跡に多くの将兵が血を流したので、その菩提を弔うため、大野に蓮光寺と青蓮寺を建立し、上人を延徳二年(一四九〇)八月に招き、別時念仏を厳修した。与左衛門景識もこの道場で上人の教化を受けている。

その他の武将で教化を受けた者に、越前居倉(丹生郡越廼村)常円寺開基越前国刀称職丹後守山本九郎入道が、長享二年真盛上人に帰依して、常円と改名、常楽寺を改称する。明応元年(一四九二)正月二十一日に真盛上人が越前の印牧新右衛門尉に書状を送り、念仏を勧める。(真盛上人 色井秀譲著)

☆朝倉孫次郎方貞景(一四七三~一五一八)

氏景の嫡子として文明五年(一四七三)二月五日に誕生。通称を孫次郎、永正元年(一五〇四)三月八日、弾正左衛門尉に任官した。父氏景が文明十八年(一四六八)に亡くなると、貞景は十三歳の若年で三代国主になったが、父の叔父、慈視院光玖の後見のもとに、着々と国主として成長していった。若年の国主貞景にとって、最初の試練は、翌長享元年(一四八七)の将軍足利義尚の近江出陣に端を発して起こった斯波氏と朝倉との間の越前国宗主権をめぐる訴訟問題であった。翌二年、訴訟は一応、落着したが、延徳三年(一四九一)再燃し、翌四年に至って朝倉方の勝訴として落着した。これによって足利将軍家の直奉公分として公認され、幕府の出陣にも従軍するようになった。文亀三年(一五〇三)四月、一族の朝倉景豊および元景の謀反を鎮圧して危機を脱したが、隣国加賀からの一向一揆勢の越前侵攻が続いて朝倉氏を悩ました。その大なるものは、明応三年(一四九四)十月、永正元年八月、同三年七月の越前侵攻は約三十万人の大軍であった。これも、ようやくにして撃退し、朝倉氏の威信を保った。永正九年(一五一二)三月二十五日、貞景は鷹狩りの途次、にわかに逝去した。享年四十歳。諡名は長陽院殿天沢宗清大居士。 (戦国大名系譜人名事典より)

☆朝倉光玖( ~一四九四)

慈視院玉岩光玖と称す。英林孝景と十三歳年下の弟であるが、幼い時から仏門に入り臨済宗の本山、建仁寺で僧となり、越前の弘祥寺にも入寺いているらしい。寛政二年(一四六一)光玖二十歳の頃、坪江・河口両庄の段銭徴収のため、朝倉家の代官として京都より越前に下向しており、また文明元年(一四六九)には足羽郡安居保に討ち入って一条家の荘園を侵略しているから、僧というよりはむしろ武将として活躍したといってよい。従って朝倉孝景が越前を平定する背景に、光玖の政治的軍略的な才能が、大いに活用されたことは当然のことで、国中奉行人として、従来からの守護方の府中奉行人を、次第に朝倉の方の支配下に収めていったらしい。文明七年頃、大野郡が平定されると、大野郡代に転任した。

文明十三年孝景、同十八年氏景が亡くなり三代貞景が幼少で国主となると、光玖はその後見役として活躍し、宿老的存在にまでなった。明応三年(一四九四)正月五日、五十五歳で入滅したが、大乗院門跡の尋尊は、日記に慈視院の入滅を記し、「坪江・河口両庄の年貢がとにかく形だけでも半分入ったのはすべて慈視院光玖のお陰だ」と述べて感謝し、孫次郎貞景に丁重な弔意と供物を送っている。 (戦国大名系譜人名事典より)

☆朝倉景職

与三右衛門尉と称し、朝倉経景の子。「大乗院寺社雑事記」の明応三年(一四九四)十月七日条に見らる朝倉虎松丸は彼の幼名と考えられる。景職の名は永正三年(一五〇六)に加賀一向一揆の侵入に対して鳴鹿表を守る大将として初めて見られ、永正十四年にも朝倉宗滴教景の丹後出陣に従軍して若狭高浜御番代を勤めている。大徳寺の一休宗純の弟子、祖心紹越も経景の子であったが、景職とは腹違いの兄である。 (戦国大名家臣団事典より)

☆上田則種(上田兵衛尉盛忠)

孫太郎、三郎左衛門尉と称す。敦賀郡司朝倉宗滴教景の内衆で、永正二年(一五〇五)より同十三年までの「西福寺文書」四点によると、彼は敦賀郡奉行人であったことが知られている。従って永正三年加賀より侵攻した一向一揆を迎撃した朝倉勢の中、宗滴内衆として見える。なお、文明十一年(一四七九)の清水寺奉加帳に見える上田三郎左衛門尉直則は則種の父であろう。 (戦国大名家臣団事典より)

☆上田紀勝( ~一五七〇)

兵部丞と称す。則種の子か。敦賀郡司朝倉景紀の内衆で、天文十一年(一五四二)の「西福寺文書」と永禄十一年(一五六八)の「道川文書」とによって敦賀郡奉行人を勤めたことが知られる。元亀元年(一五七〇)織田信長の敦賀郡侵攻の時、戦死した。 (戦国大名家臣団事典より)

二、 河毛盛空入道

河毛盛空入道はいつの人でどの様な人物か色々調査するに、思いのまま書き記してみる。河毛盛空入道宛の書状の内容は「真盛上人」著者色井秀譲師は次のことが記されている。

「悪事についても善事についても、当然為すべき事と為すべからざる事とを耳に入れておいて、それが多少なりとも納得できれば、主人に対しては忠節となり、あなた自信のためにも国のためにもなることであるから、思う存分のことを申あげる」ことが書状の前文になっている。

「二度の将軍の親征があり、六角家は破れて滅亡かと思われてたが、将軍が死亡したり、また次の将軍も失脚して北国落ちしたりして、六角が破滅の中から運を開いたことは、不思議中の不思議と人々は言っている。二度の親征は屋形(高頼)が寺社公卿の領地を横領しているのを本来のごとくするためであったが、そうならずに元にもどったのみでなく、寺社の仏事料は横取りされ、焼かれた寺社も多く、あちこちに紛争の種がまかれ、全く思いがけぬ結果になった、と人々は言っている。また将軍が引き上げる時、門内にまで狼藉者がなだれ込んだなど、前代未聞の事があったと聞いている。」

「畠山の内紛に関して、将軍が河内へ出陣するなどということは、全く軽はずみである。畠山の内紛は、養子と実子との争いであるから、わざわざ将軍が動き出すのはおおげさすぎる。こんなことだと夫婦げんかにも将軍が口をだすということになる。たとえ将軍が行くといっても畠山政長は理非憲法の大名と言われているから留めるべきである。それを、安々と動き出されて石清水八幡まで出動されるだけでも軽はずみであるのに、河内国まで行かれたのは、政長も道を誤ったものだと皆々言い合っている。憲法でない御成敗がこのような結果になったのは、仏紳の冥見によるものと、よくよく考えるべきことである。・・云々・・」

「高頼殿が二度にわたって将軍の親征をうけたのは、寺社などの所領を横領したからであって、そのことの根元は欲心にある。高頼殿お一人が無欲におなりになれば、人々はみな無欲になるであろう。そうなれば国は治まり、民は豊かになる。武器や武力で国を治まるものではない。慈悲憲法を以てしてこそ国は治まるのである。・・・これは諸悪莫作衆善奉行の七仏通戒の心である。・・・」

「思うことをなんの斟酌もなく申し述べた。高頼殿へとくとくお伝えなさることが肝要でありますぞ。」

以上が書状の内容であり、河毛盛空入道の大将である御屋形、佐々木六角高頼であり、伝えて下さいということは、高頼の重鎮であるといえる。 真盛上人往生傳記に記されている河毛盛空入道宛の書状は明応二年十一月三日(一四九三年)に記されている。

河毛を「がもう」か「かわげ」、「かわけ」とどの様に読むか判らないが、「河毛志」の著者か河毛の系統「河毛清一郎師」であり、「河毛盛空入道」、「かわけ」、「かわげ」と言った方が良いと思われる。尚、「がもう」と言えば蒲生氏が想像される。河毛の地名は滋賀県東浅井郡湖北町大字河毛に当たり、第九節河毛盛空入道の所に近江守護職佐々木六角高頼の重臣であった蒲生氏、河毛氏は車の両輪の如く重鎮であると記されている。

河毛盛空入道は現在河毛には記録や古文書等はないが、河毛と云う地名は全国で唯一つであり、河毛にて活躍した武将(一四〇〇

~一五〇〇年)か河毛出身の武将ではないかと思われる。

☆河毛清数

次郎左衛門と称す。世々田河庄河毛郷の下司たり(永田文書第二号)。永正元年(一五〇四)四月二十八日河毛郷の内上足洗に於いて一反の田地を能米二石にて小谷寺梅本坊に沽却せり(大徳寺黄梅院文書第二号)此の田地は後に至りて梅本坊、これを蓮花坊に売却するが、天文三年(一五三四)十一月二十七日蓮花坊慶永、之を河毛田中村の太郎庄司彦次郎に(同第十二号)同五年正月二十七日太郎庄司之を丁野の猿若與五郎に(同第十三号)同十一年五月十二日與五郎より更に之を他人に売却せり(同第十八号)。(河毛志より)

☆河毛員清

河毛員清次郎左衛門尉と称す。蓋清数の子なるべし。大永五年(一五二五)五月二十八日其の一族河毛右京亮孝清が小足管四郎に売却せる(大徳寺黄梅院文書第十号)。赤兀一反六十歩の公方公分二斗を請け取り居れり。(同第十一号) (河毛志より)

☆河毛清充(三河守)

河毛清充次郎左衛門尉と称す。後三河守いい、河毛屋敷を三河という。蓋員清の子なるべし。浅井氏に属し、奉行職に在り。天文二十二年(一五五三)大津石京亮秀澄と共に柏原西方落地の事を沙汰(成苔提院文書第二号)。月瀬若狭守忠清と共に出雲井分水の事を沙汰する(宮川文書第三、四号)。 又、井分村伊像守定頼と共に竹生嶋大工職の事を沙汰せり(阿部文書第二十六、二十九号)。河毛盛空入道は河毛清充次郎左衛門尉(三河守)ではなかろうか思われる。 (戦国大名系譜人名事典・河毛志)

☆河毛清旨

河毛清旨次郎左衛門尉と称す。清充の子なるべし。父に襲いて奉行たり(惣持寺文書第四十五号)。後浅井長政の織田信長と難を講ふるや、清旨其の同族孫三郎と共に木下秀吉に由りて、信長に降りしと見え、長政清旨の所領を下坂四郎三郎正治(下坂文書第十一号)。及び垣見助左衛門重則等に宛行ひたり(垣見文書第八号)。 (戦国大名系譜人名事典・河毛志)

☆河毛清政

河毛清政次郎左衛門と称す。清旨の子なるべし。羽柴秀吉に仕え天正十一年(一五五三)十月二日犬上郡我孫子村に於いて二百石を宛行はれたり(河毛文書第二号)。其の子清茂、勝次郎と称す。又、次郎左衛門に改む。後京極高次に仕え(河毛文書第四号)、大津籠城より高野登山に随従せり(時明院文書)。 (河毛志より)

☆浅井亮政( ~一五四二)

浅井直種の子。浅井氏嫡流直政の養子となり、直政の娘蔵屋と結婚したと推定される。受領は備前守。京極高清の家臣であったが、大永三年(一五二三)の京極高清の家督相続に端を発した争いで、亮政は浅見貞則や三田村氏・今井氏・堀氏などの国人領主(いずれも京極氏の家臣)と手を結び、いわいる国人一揆で高清・高佳(高慶・高吉)父子を追い、高佳の兄高延(高峯・高広)を載いて反乱を組織した。その後、国人一揆の盟主的存在できる尾上城城主浅見貞則の専横ぶりに不満を持つ人々を糾合し、大永五年(一五二五)、浅見貞則を打倒することに成功、亮政が盟主的立場にとってかわった。もっても、この時は、浅井氏の強力化を警戒する六角定頼の攻撃を受けることになり、一時期、越後の朝倉氏にを頼ったようである。以来、浅井氏は何度も朝倉氏の助けを得ており、このことが、後年、織田信長に謀反し、朝倉氏と結んだ遠因とされる。翌大永六年(一五二六)に亮政は江北に復帰したが、享禄四年(一五三一)に箕浦表で再び六角氏と戦い、敗れて沈落している。天文三年(一五三四)八月二十日、亮政は京極高延・高弥(高秀)父子を小谷城に招いて供応している(「天文三年浅井備前守宿所宴応記」)。これによって江北における浅井氏の優位が確立した。以後、古文書の発給状態からしても、所領安堵・掟・条々などが急激に出されるようになった。以後、しばらく、亮政は京極高延の争いに精力を使っている。しかし、その戦いのさなか、天文十一年(一五四二)正月六日、亮政は突然死んでしまった。墓は長浜市徳勝寺にある。 (戦国大名系譜人名事典より)

真盛上人が蒲生左衛門大夫宛に出された書状が「西教寺の歴史と寺宝」二三七貢に次ぎの様に記されている。

|

御満足之由承候。目出度存候。 如レ仰今春之御慶珍重之諸事、 此方ニも心静別時(念仏)勤修候。如何様以面拝、御祝儀等可申承候。如何様以面拝、御祝儀等可申承候。尚委細性何可申入候。南無阿彌陀佛正月八日 宗之(花押) 蒲生左衛門大夫殿 御返報 |

なお、軸本に「真盛之御筆 蒲生九衛門示ス寄進真透西教寺」とある。

『西教寺雑記』にもう一つの書状が紹介されている。これには「念仏皆々御堆進之由承候、何より肝要と存候」とあることから、おそらく上人親しい間柄にあり信仰上において教示を願っていることが文脈からうかがうことが出来る。

蒲生左衛門大夫といる人物については、蒲生氏系図で良く出て来るのが蒲生左兵衛太夫であり、定秀、賢秀が名っており、蒲生氏郷は信長、秀吉時代に活躍した人物である。蒲生左衛門大夫は秀貞(~一四四〇)、高郷(~一五三〇)であり、歴史的に高郷であると思われる。

☆蒲生高郷( ~一五三〇)

貞秀の次男。仮名小二郎、官途は左衛門大夫。父貞秀の計らいで兄の太郎秀行は将軍家に出仕し、弟の小二郎が近江の守護大名六角高頼に出仕した。従って、名乗りの高郷は、高頼の一字を与えられた解されている。嫡流家は兄秀行のほうであったが、六角氏に仕えた高郷のほうが、六角の支援を得て次第に強大となり、ついに大永三年(一五二三)三月、高郷は六角定頼(高頼の子)と共に秀行の子秀紀を攻めている。これで、次男ながら、高郷が蒲生氏の家督を継ぐ形となった。享禄三年六月四日没す。諡名接取院真清という。 (戦国大名系譜人名事典より)

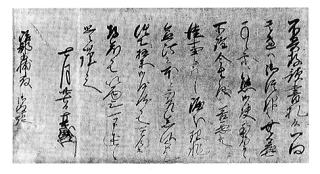

真盛上人が治部少輔宛に出された書状が「西教寺の歴史と寺宝」二三四貢に次ぎの様に記されている。

|

不寄存預書札候。一向 其辺ハ御信仰も無ニ御座一由 承候処ニ態 御便本望候 所詮今生 之儀者善悪共ニ 従事 にて候涯分理非 憲法を本と被レ存念仏被レ申候て 往生極楽御沙汰候者可目出候 存命候者以ニ面上一可二申述一候 恐々謹言 七月廿七日 真盛(花押) 治部少輔殿 御返報 |

書簡の大意は、従来一向に信仰もないと思われた人(治部少輔)から、上人に使者を得たので喜んでこの書を送られたとみえる。おそらく治部少輔が信仰の一期の安心を問われたことに対して、「所詮今生の儀は、善悪ともにいたずら事にて候。涯分(身分に相応した)に理非憲法を本と存ぜられ、念仏申され候て、往生極楽おん沙汰候はば、めでたかるべく候」と説いている。すなわち、上人は治部少輔に理非憲法を旨として称名念仏を忘れずに実践、往生極楽を念ずるならば往生がかなうであろうと勧めている。いわゆる理非憲法(慈悲憲法)は、是非善悪の道理を政治の大法にして、それにはたえず慈悲の心をもって対処せよということである。

治部少輔という人物については、治部少輔の官途を頂いた人は多くおられるが、地域的、歴史的にみろと、近江の国では、六代京極高秀、七代京極高詮、京極持光、十四代京極政経と京極家が引き継ぐこととなっていて、歴史的に十四代京極政経であろうと思われる。

☆十四代京極政経(一四五三~一五〇二)

室町時代の武将、近江守護。享徳二年生る。持清の三男。政光の弟。初め経秀と称す。政光に嗣いで家督を承く。足利将軍義政より諱字を賜る。文明十二年、相伴衆に加えられた。治部少輔、治部大輔を歴て、従五位下大膳大夫に敍任す。文明の末年、政経の部下多賀秀維、多賀高忠と権力を争い、秀維は政経の弟高清を擁し、六角高頼と結んで政経に坑敵した。長享元年八月没す。

(戦国大名家臣団事典より)

宮内大輔の官途を頂いた人で、佐々木の関係で、佐々木氏総領職や補佐役に係わった山内氏であり、山内宮内大輔政綱とその子の山内小三郎就綱である。

☆山内宮内大輔政綱(~一四九一)

山内勝綱の子。六角久頼の死後、その幼少の子高頼を補佐して活躍する。文明元年(一四六九)八月杉山籐五郎に感状を与え(「古証文」)、同二年九月には山中橘左衛門尉に蒲生郡の河井氏跡・被官を給恩として宛行っている。(「山中文書」) 同三年六月将軍義政より高頼とともに追討されたが(「昔御内書符案」)、長享元年の将軍義尚の近江親征時にも高頼軍の大将として活躍した。次の延徳三年(一四九一)将軍義材の親征時の十一月に、突然義材方に降ったが、同月十八被に大津において義材によって殺される(「大乗院寺社雑事記」)。時に五十七歳。山内氏は野洲郡富波(現野洲町)を本拠とした佐々木一族で、南北朝期に山内氏の祖信詮は兄氏頼の後の守護であった。 (戦国大名家臣団事典より)

☆山内小三郎就綱

山内政綱の子。のち宮内大輔。明応二年(一四九三)十月佐々木氏総領職に補任され(「大乗院寺社雑事記」)、反高頼勢力の中心人物として活躍する。翌三年十月高頼を金剛寺(現近江八幡市)に攻めるが、十二月には逆に美濃斉藤氏の援助を得た高頼に敗れた。また、文亀二、三年(一五〇二、三)の伊庭貞隆の乱にも貞隆方に付き、高頼と戦った。その後永正三年(一五〇六)十一月高頼と和解し、京より近江に帰る(「尚通公記」)。同七年二月将軍義稙が岡山城の前将軍義澄を追討する際にも、その命を受けている(「昔御内書符案」)。また、就綱は永源寺領栗太郡田上庄芝原の地を兵糧料所として押領し、明応三年(一四九四)十二月幕府の仁木氏によって遵行を受けている(「永源寺文書」)。生歿年不明。 (戦国大名家臣団事典より)

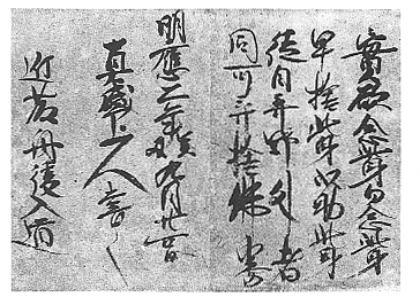

真盛上人が明応二年(一四九三)九月に近藤丹後入道に宛てた書状で「西教寺の歴史と寺宝」二三六貢に次ぎの様に記されている。

書き下しみると

|

| 実欲念此身 勿念此身早捨此身 以助此身 徒自弃野者 同可弃捨佛界 明應二年 癸丑 九月廿四日 真盛上人書之 |

「実にこの身を念わんと欲すれば、この身を念うことなかれ。早くこの身を捨てて、もってこの身を助けよ。 いたずらに野に棄てんよりは、同じくは佛界に棄捨すべし」ということで、真盛上人の語録の一つである。 |

書状は、上人が没する一年前に丹後入道に送ったものである。語録の中で特に「早捨此身、以助此身」の言葉は、「世間の中に身を投じて、社会の奉仕に自分の生活を築くことが世に捨てられるということで、すなわち自分を忘れて人のために働くことだ」と言うことである。

☆丹後入道俊継

この近藤丹後入道は同様な人物かははっきりしないが、「真盛上人 色井秀譲著」によれば、来迎寺(現在松坂市白粉町)の創草者である丹後入道俊継と同一人物ではないかと言われている。それによると、伊勢国司北畠材親の信仰の親友となったのが、北勢桑名出身の丹後入道俊継であった。この丹後入道が材親に勧めて、細頸城の近くに念仏堂を建立させ、これを真盛堂と号した。そして材親は永正十四年十二月に死亡したが、その七回忌にあたる大永三年、丹後入道は西来寺三祖の盛品上人の来錫化を乞い、上人を始祖として真盛堂を改め来迎寺と号した。

(真盛上人 色井秀譲著)

あとがき

真盛上人と教化衆という題目になったが、元々は佐々木六角関係の資料を調査している時、佐々木宮内大輔政綱と記載した文書「近江八幡志」巻三第二編第九節(四二八貢)に寛正六年(一四六五)七月廿日将軍義政の若君御誕生二十二日御禮拝賀の式が行われ、六角高頼の代わり守護代佐々木山内政綱を列席する(親元日記)。佐々木宮内大輔が守護代山内宮内大輔政綱が時代的背景が一致し、同一人物と思われる。

又、治部少輔については、「五個荘町志」第三章第三節(二〇六貢)文明五年(一四七三)十月三日に将軍足利義政より゛佐々木治部少輔(京極政経)とのへ゛御内書を与え、時代的背景より、治部少輔は京極政経ではないかと思われる。

この様にして、二通の文書が見つけたので、真盛上人の書状で不明とされている人物ついて、色々調査する事になり、特に教化した武将を中心に又近江の佐々木の武将を主に調査する事になった。

東光寺には観音寺城主佐々木六角二十四代義實公の石造五輪塔と母清樹院の宝筺院塔と伝えられている墓が現存している。よって佐々木六角を主に記した。

調査するに一つの問題点に突き当たった。(三十一貢)の真盛上人が畠山義就に招かれた年月は明応元年(一四九二)三月とあらゆる書物に記載されているが、既に畠山義就は二年前延徳二年(一四九〇)に死去している。

もっと早い時期にお招きしたと思われる。しかし、年月を重要視するならば招いた人物は畠山政長と尚順かもしれない。何故なら河毛盛空入道宛の書状に「畠山政長は理非憲法の大名と言われている」と記載している事を考えるに、ひょつとして上人とお合いされて、教化され理非憲法と言われる武将になったとも考えられ、調査する必要が大いにあると思われる。 真盛上人が武将に対し慈悲憲法を以て国を治めよと言われ、慈悲憲法とは欲の深い心を捨て(無欲の心)にて、国の内外を平和に治めるのは武力ではなく、仏様の慈悲を信じ、規則を守り、思いやりの心を持って治めよという事である。「国が治まるか、乱れるかは、偏に上に立つ人の心根にかかっている」と厳しくお戒めになられている。現在にも通じ、大いに実践すべきである。

先代上人の十七回忌法要記念として作成しましたが、誤字脱字があったと思いますがお許し下さい。今後とも研鑽するつもりですので御意見や御尽力を賜ります様に御願いします。

天台真盛宗宗学研究所編 「訳註真盛上人往生傳記」(一九七二年)百華苑

色井秀譲・砂原圓譲・西村冏紹・木村至宏共著「西教寺の歴史と寺宝」(一九八九年)

色井秀譲著 「真盛上人 末世の聖」(一九九一年)

色井秀譲著 「小倭成願寺文化誌」(一九七三年)

砂原圓譲著 「天性無欲の聖 真盛上人」(二〇〇〇年)

天台真盛宗福井教区宗務支所編「宗祖と越前」(一九八九年)

天台真盛宗宗学研究所編 「天台真盛宗年表」(二〇〇〇年)

色井秀譲著 「天台真盛宗宗学汎論」(一九三六年)

牧野信之助著 「真盛上人御伝記集」(一九三〇年)

木村至宏共編 「図説滋賀県の歴史」(一九八七年)河出書房新社

畑中誠治共編 「滋賀県の歴史」(一九九七年)山川出版社

田中政三著 「近江源氏」(一九七九年)一~三巻 弘文堂

高柳光寿・竹内理三共著 「第二版日本史事典」(一九七四年)角川書店

徳永真一郎著 「近江源氏の系譜」創元社

河毛清一郎著 「河毛志」

徳永真一郎著 「戦国の近江」歴史図書

横山高治著 「北畠太平記」(一九八六年)創元社

横山高治著 「信長と伊勢・伊賀」(一九九二年)創元社

淡海文化を育てる会編 「近江戦国の道」(一九九五年)サンライズ出版