![]()

| 日本音階 | 十二律 | 三分損益法 | テトラコルド音階 | |

1.一般的日本音階について

日本音楽の種類は広範囲にわたるが、幾つかに分類することができます。音階でみると西洋の長音階のドレミファソラシから四番目のファと七番目のシを除いたドレミソラの五音を用いた音階で、半音を含まないのが特徴であり、四・七が抜けているので「ヨナ抜き音階」と言われるそうです。

日本音階は古来中国から音楽理論から生まれた音階といわれ、古くは「呂旋法(りょうせんぽう)」といいました。この五音の開始音を変えたラドレミソの音階は「わらべ歌」や「民謡」に多いので「民謡音階」と言われた。

ソラドレミと変えると「雅楽」や「声明(しょうみょう)」、「君が代」や古い民謡で用いる「律(りつ)旋法」になるのです。明治のころに歌われた「蛍の光」をはじめとするスコットランドやアイスランド民謡の替え歌がすんなりと受け入られたのも、それらが「ヨナ抜き音階」であったからです。

又、一方半音を含む五音音階を用い、「律旋法」からミファラシドという「都節(みやこぶし)音階」が生まれ、近世邦楽のほとんどがこの音階を使用するようになった。この音階を転回してラシトレ゙ミファソの第四音レと第七音ソを抜いたヨナ抜き短音階となる。哀愁を帯びたこの音階は、演歌に不可欠の音階として広く愛好されています。

図の1] 十二律表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | ||||||||

| 中国古代の律名 | 黄 鐘 |

大呂 | 太 簇 |

夾 鐘 |

姑 洗 |

仲 呂 |

す い 賓 |

林 鐘 |

夷 則 |

南 呂 |

無 射 |

應 鐘 |

黄 鐘 |

|||||||

| 日本所用の律名 | 壱越 | 断金 | 平 調 |

勝 絶 |

下 無 |

双 調 |

鳬 鐘 |

黄 鐘 |

鸞 鐘 |

盤 渉 |

神 仙 |

上 無 |

壱 越 |

|||||||

| よ み が な |

い ち こ つ |

たんぎん | ひ ょ う じ ょ う |

し ょ う ぜ つ |

し も む |

そ う じ ょ う |

ふ し ょ う |

お う し き |

ら ん け い |

ば ん し き |

し ん せ ん |

か み む |

い ち こ つ |

|||||||

| 洋楽平均律調 | D | ♯♭ | E | F | ♯♭ | G | ♯♭ | A | ♯♭ | B | C | ♯♭ | D | |||||||

| 洋楽音階 | レ | ♯レ | ミ | ファ | ♯ファ | ソ | ♯ソ | ラ | ♯ラ | シ | ド | ♯ド | レ | |||||||

| 長 音 階 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||

| 短 音 階 | 2 | 3 | 4 | ♯5 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||

| 呂 旋 (上曲) 七声呂旋 | 宮 | 商 | 角 | 変徴 | 徴 | 羽 | 変宮 | 宮 | ||||||||||||

| 律 旋 (下曲) 五 音 | 宮 | 商 | 角 | 徴 | 羽 | 宮 | ||||||||||||||

| 中 旋 (中曲) 七声律旋 | 宮 | 商 | 嬰商 | 角 | 徴 | 羽 | 嬰羽 | 宮 | ||||||||||||

| 合 曲 | 宮 | 商 | 嬰商 | 角 | 角律 | 徴 | 羽 | 嬰羽 | 変宮 | 宮 | ||||||||||

| 例 懴 調 | 羽 | 宮 | 商 | 角 | 徴 | 下羽 | 羽 | |||||||||||||

| 邦楽陽律旋 | 宮 | 商 | 嬰商 | 角 | 徴 | 羽下 | 羽 | 宮上 | ||||||||||||

| 邦楽陰律旋 | 宮 | 商変 | 角律 | 徴 | 羽変 | 羽嬰 | 宮上 | |||||||||||||

<天台常用声明より>

〇日本音階の基本音(主音)は壱越音である。 洋楽長調の基本音(主音)はC音である。

洋楽短調の基本音(主音)はA音である。 声明音階の基本音(主音)は宮音である。

〇声明は、三種・五音(ごいん)・七声(しちせい)及び12律から構成されている。

五音は宮(きゅう)・商(しょう)・角(かく)・徴(ち)・羽(う)の五音階からなっている。

七声は五音に上下半音の嬰(えい)と変(へん)との2音を加えてたもの。

三種とは呂(ろ)・律(りつ)・中(ちゅう)の三旋です。五音に変宮・変微を加えたものが呂旋、五音のみであるのが律旋、嬰商・嬰羽を加えたものが中旋である。

〇声明は三種の曲(呂旋、律旋、中旋)が有るが、実唱相傳の上では律旋的であり、呂 旋は古伝となっている。又呂旋と言ったも実唱上多分に律旋化している。

〇三曲は各々口伝相承の上で特殊の旋律に依って異趣有ります。

〇合曲とは呂旋・律旋の混合の旋法である。

〇例懴調の基本音(主音)は(高麗調)平調であり、主音宮は常に平調である。

〇故片岡義道先生曰く、声明及び雅楽を洋譜に換えて奏することは易いことであるが、それらの持っている妙味を発楊することは不可能である。楽理的演奏に非ずして楽理

と演奏とを区別して本来の曲味を伝承習熟することが肝要である。其の為には旋律型の熟成と音律の理解こそ大切である。

2.十二律について

十二律はどうして出来たのかについて、押田良久「雅楽の招待」に次の事が記されている。

中国での十二律が出たのは、基準となる黄鐘(こうしょう)の音を、長さ周尺9寸、内径三分三厘八毛の竹の底を閉じて吹いて出た音とした。このようにして黄鐘の音が決まると、九寸の三分の一を取って、六寸としてこの音を林鐘とした。次に六寸の三分の一の二寸を加えて八寸として太簇とした。このようにして、三分の一を取り去り、その三分の一を加え、次に三分の一を取るというように十二回繰り返してできたのが譜例1である。音の高さを順に並べたのが十二律である。図2,図3である。

このようにして三分の一を加えることを益、取り去ることを損の字で表して、これを「三分損益の法」というのです。

[譜例・1] 「

東洋楽理序説より」

<6應鐘と7すい賓は反対>

[図の2]

「東洋楽理序説より」

図の3〕 十二律対照表 「東洋楽理序説より」 |

図の4] 十二律名、五音、七声の表

|

このようにして十二律音階が作られたのであり、西洋音楽は1オクターブを十二の半音の間隔で区切って当分して作った十二平均律なので、五線譜に当てはめることは難しいのです。

日本の雅楽の基準は壱越の音であるが、洋楽はドレミファでド音が音階の基準となっています。しかし、音の調律する時は、Aの音(ラの音)を基準にしている。オーケストラで ヴァイオリン系楽器が調弦するときにオーボエの吹くAの音に全員が合わしている。

雅楽律(十二律)洋楽(十二平均律)の各音の振動数を比較する為にA音が440Hzである洋楽のそれぞれのドレミファの音を、雅楽の黄鐘の430Hzを基準にして計算された表が 図の6の雅楽・洋楽振動対照表のようになる。シは同じであるが、ドは4、レは4、ミは1、ソは5、ドは7Hz多く、逆にファは18Hzも少ないのである。雅楽のメロディを洋楽の五線譜で表すことは困難であることがわかる。

| 図の5] 洋楽振動数(十二平均律) 雅楽振動数 (十二律)

|

図の6] 雅楽黄鐘430Hz振動対照表

|

3.三分損益法

三分損益法について「フリー百科辞典」によれば次のことが記されている。

弦楽器または管楽器の基本となる管または弦の長さを、その三分の一の長さだけ短くする(弦の張力は一定とする)と最初の音より完全五度高い音(属音)が得られる。これを、三分損一(近代邦楽では、三分一損とも、順八)と言う。

逆に三分の一の長さを足した場合、完全四度低い音が得られる。これを三分益一(近代邦楽で言うところの純六)と言う。

この二つを組み合わせた形で音階を得る方法を三分損益法といい、ピタゴラス音階と基本的に同じものとなる。平均律音階ではないので基準音をどの高さにとるかでずれが生じてくるため、十二律のもとで異なる調律が存在することとなる。

4.ピタゴラス音階

5.テトラコルド音階

日本の音楽旋律は中国理論をもとに日本化されたものである。しかし、雅楽や声明以降の音楽にあっては、体系的な認識がすくなく、実態的理論が後から解明された感があります。

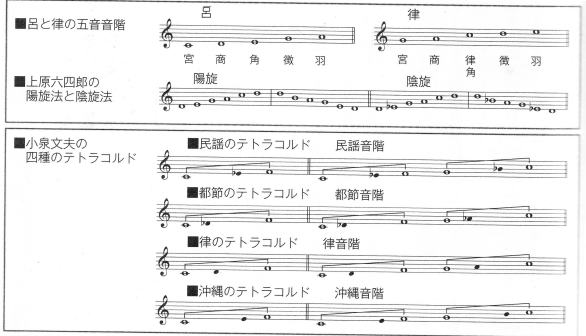

近代になって上原六四郎(1848〜1913年)は、日本音階が「五音音階」であること、それを「都節」(陰旋)と、「田舎節」(陽旋)のふたつにわけ、それぞれの音階の上行形と下行形では違う音になることを指摘しました。

そして、小泉文夫が民謡調査をとおして日本音階には旋律中にその音楽を決定する音、すなわち「核音」の存在を見出し、その核音を含んだ四種類の音階(基本テトラコルド)理論を提示しました。

「民謡音階」「都節音階」「律音階」「沖縄音階」となる。

田中健次「日本音楽入門」より