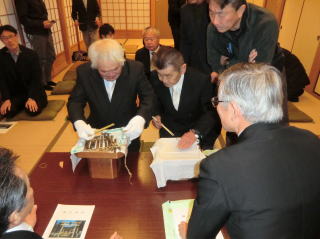

| 蜊江神社は祭神を瓊々桝尊として第19代允恭(いんぎょう)天皇辛巳年4月(西暦441年)に創立 され、蜊江大明神が鎮座する。 『蜊江という名の由来について古文書には「蜊江神社は文明年間及び永生年間の戦乱のため火 災の被害しばしば受けたるも、幸いに祭神はご健在であったと伝えられ、然るにその後に社殿再建 したるも野洲川の大洪水を何回も繰り返し被害を受けた。 特に享保6年6月の野洲川堤防の決壊により社殿は毀され、あわや祭神のご神体が危険状態の 折柄、上流より多数の田螺(たにし・蜊)の付着したご神輿が社前に止まりたるため、ご神体の流れ の難をのがれた。 これ全く蜊の霊験加護の賜物と感謝感激。氏子、士、農、民衆は水の引くのを待ち早々境内に池を 掘り蜊を放ち永遠に保護することになった。 このころ名称を蜊江神社に変え氏子の信仰厚く崇敬せられ今日に至る。 この社は4,200坪の境内を有し、本殿・拝殿・威風堂々の茅葺の楼門のほかに、本殿左に真盛 上人作地蔵菩薩を安置する地蔵院・毘沙門堂・鳥居前に観音堂(西源寺)を配置し、笠原の村人 たちによって明治の廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)にも屈せず神仏習合当時の整然とした姿が護られ、 現在に伝えています。』 (観音寺住職篠原敬人「蜊江神社と真盛上人」会報より)   蜊江神社本殿 拝殿   茅葺の楼門 護り神のお蜊(つぶ)さん 地蔵院は真盛上人手彫りの地蔵菩薩座像が安置されたお堂であります。 地蔵菩薩座像は50年に一度の御開帳が行なわれています。次回は西暦2028年に予定されてい ます。 地蔵院の鰐口【永仁六年(1293年)銘入)】は県重要文化材指定を受けています。 また、宗祖第八番御霊場として参拝されています。   地蔵院(宗祖第八番御霊場)) 秘仏地蔵菩薩座像  鰐口 (蜊江神社所蔵、県立琵琶湖文化館保管) 毘沙門堂は蜊江大明神地蔵菩薩守護脇士の十二支神将立像を安置しています。 毘沙門堂の修復時にお堂内から木部天部形立像(吉祥天立像)等が発見されました。   毘沙門堂 十二支神将立像   木部天部形立像(吉祥天立像) 木造女神像 (蜊江神社所蔵、県立琵琶湖文化館保管)   大般若教200巻(陰干し) 大般若教転読   御火焚 左義長   粥占い式 粥祝 伝統野菜の笠原生姜は、古くは江戸末期から隣村の生姜栽培を継承して笠原が栽培することに なりました。 当時は米作中心の笠原で農閑期の収入を得るために生姜栽培、生姜の行商を行っていました。 遠くは西江州(今の堅田から高島)、近江八幡方面へリヤカーや自転車で農家が行商に行ったものです。   笠原生姜 生姜の収穫体験 町内には真宗木邊派の仏眼寺と真宗大谷派の順教寺の二箇寺があります。   仏眼寺(真宗木邊派本山錦織寺別院) 順教寺(真宗大谷派) |