|

←女満別(めまんべつ)湿生植物群落 網走湖畔の湿地が指定されている。北海道。 |

| 霧多布(きりたっぷ)泥炭形成植物群落→ 寒冷地で海霧にも恵まれた湿地が指定されている。北海道。 |

|

|

←深泥池(みどろがいけ)水生植物群落1 沼や湿地は、数千年あるいは数万年もの時間を経ている環境である。この場所の植物群落は環境に敏感であり、保護の必要性が叫ばれている。写真は、深泥池水生植物群落の浮島。京都府。 |

| 深泥池水生植物群落2→ 深泥池は1万年の歴史を伝える高層湿原になっている。京都という暖帯域の平地で、しかも市街地に接した場所で、豊富な水湿地植物の群落が残っている所は珍しい。写真は、カナダモが侵入した深泥池で、早急な対策が求められている。 |

|

|

←成東(なるとう)・東金(とうがね)食虫植物群落1 房総半島の低湿地が指定されている。遊歩道も整備されている。千葉県。 |

| 成東・東金食虫植物群落2→ モウセンゴケをはじめ、多くの食虫植物がみられる。写真中央の赤い植物体がモウセンゴケ。 |

|

|

←新宮藺沢(いのさわ)浮島植物群落 沼沢にできた浮島にシダやコケが発達し、寒暖両方の植物が混成する群落として貴重である。スギやアカマツまで生育している。和歌山県。 |

| 御池沼沢植物群落1→ 湧水のある西湿原と、ため池のある東湿原の二つが指定されている。三重県。 |

|

|

←御池沼沢植物群落2 豊富な植物相がみられる。 |

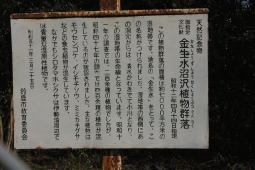

| 金生水(かなしょうず)沼沢植物群落1→ 食虫植物を含む湿地性植物群落である。三重県。 |

|

|

←金生水沼沢植物群落2 春先に訪れたが、ご覧のように乾燥しており、一部で人工の水路が作られていた。 |

| 三宝寺池(さんぽうじいけ)沼沢植物群落1→ 武蔵野丘陵からわき出る沼沢地が指定されている。東京都。 |

|

|

←三宝寺池沼沢植物群落2 写真は比較的規模の大きな浮島。 |

| 鯉ケ窪(こいがくぼ)湿生植物群落→ 泥炭形成植物の自生する代表的な湿原が指定されている。岡山県。 |

|

|

←藺牟田(いむた)池の泥炭形成植物群落1 周囲4kmの火口湖が指定されている。渡り鳥の休息地にもなっている。鹿児島県。 |

| 藺牟田池の泥炭形成植物群落2→ 写真は、打ち上げられた浮島。 |

|

|

←原生沼沼野植物群落 雲仙温泉街の近くにある原生沼は、ミズゴケと泥炭層が発達している。長崎県。 |

| 赤井谷地(あかいやち)沼野植物群落→ ミズゴケの発達した高層湿原が、標高520mの名所にある。福島県。 |

|

|

←芝谷地(しばやち)湿原植物群落 国道に隣接する湿地。ヨシが群生している。秋田県。 |

| 川南湿原植物群落→ 国道沿いの湿原が指定されている。宮崎県。 |

|

|

←駒止(こまど)湿原 猪苗代湖のはるか南西部にある湿原が指定されている。写真の白い綿毛は「ワタスゲ」。福島県。 |

| 雄国沼湿原植物群落1→ 低層から高層まで、湿原のさまざまな発達が見られる。福島県。 |

|

|

←雄国沼湿原植物群落2 手前の花はレンゲツツジ。 |

| 箱根仙石原湿原植物群落→ 箱根火山の火口原に湿地が発達している。写真は、冬枯れの指定地。神奈川県。 |

|

|

←須賀利(すがり)大池及び小池 海跡湖である大池と小池は、絶滅危惧種のハマナツメをはじめ、貴重な植物の生育地になっている。三重県。 |

| ヤクシマカワゴロモ生育地→ 屋久島の一湊川のみにヤクシマカワゴロモが生育するという。鹿児島県。 |

|

|

←霧ヶ峰湿原植物群落 1,500mを越える標高にある湿原が指定されている。写真は、車山登山口近くにある車山湿原の看板。 |

|

以下、工事中 |