|

←土佐のオナガドリ1 江戸時代につくり出された品種で、雄の尾羽が12mにも達するといわれる。特別天然記念物。高知県。 |

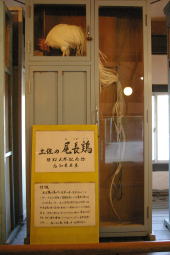

| 土佐のオナガドリ2→ 尾が長くなってくると、写真のような台に入れ、尾羽を傷つけないように飼育される。 |

|

|

←河内奴鶏(かわちやっこ) 小型の鶏が指定されている。 |

| 矮鶏(ちゃぼ)→ 愛玩用としてつくり出された品種が指定されている。 |

|

|

←烏骨鶏(うこっけい)1 家禽としての指定である。産卵数が限られており、そのため珍重されている。 |

| 烏骨鶏2→ 黒味を帯びた皮膚と、絹のような羽が烏骨鶏の特徴になっている。 |

|

|

←軍鶏(しゃも) 江戸時代に、闘鶏用にタイから輸入された品種。当時のタイは、シャム国と呼ばれていた。 |

| 東天紅鶏(とうてんこう)→ 高知でつくり出されたという。高知県。 |

|

|

←柴犬(しばけん)1 小型の日本犬が指定されている。 |

| 柴犬2→ 赤っぽい毛色が、柴の枯れた色に似ていることからこの名がついたといわれるように、この色が主流を占めている。 |

|

|

←土佐犬(とさけん)(四国犬)1 四国犬と呼ばれることが多い中型犬が指定されている。 |

| 土佐犬(四国犬)2→ 闘犬で有名な「土佐闘犬」とは異なり、やや小柄な中型犬である。 |

|

|

←紀州犬(きしゅうけん) 和歌山県下の各地で飼育されていたことから、この名がついている。 |

| 岬馬およびその繁殖地→ 都井岬に在来馬の繁殖地があり、指定されている。元禄年間の放牧からはじまっている。宮崎県。 |

|

|

←小国鶏(しょうこく) 尾長鶏の中で最も古いとされる家禽が指定されている。 |

| 甲斐(かい)犬→ 狩猟用に飼育されてきた中型犬。背中の茶と黒のまだら(虎斑)が特徴。山梨県。 |

|

|

←蓑曳矮鶏(みのひきちゃぼ) 尾曳として親しまれている小形の鶏が指定されている。高知県。 |

| 秋田犬→ 立ち耳と巻き尾の特徴をもつ、大型の闘犬である。 |

|

|

←比内鶏 良質の鶏肉で知られる。秋田県大館市近辺で飼育される。(剥製) |

| 声良鶏(こえよし)→ 秋田県原産の長鳴鶏の一種で、その声は20秒にもおよぶといわれる。(剥製) |

|

|

←鶉矮鶏(うずらちゃぼ) うずらのような体形で、尾羽がないのが特徴。 |

| 黒柏鶏(くろかしわ)→ 光沢のある羽根をもつ品種が指定されている。 |

|

|

←蜀鶏(とうまる) 鳴き声が特徴の品種が指定されている。 |

| 薩摩鶏(さつまどり)→ 闘鶏用に作りだされたといわれる。大型の鶏。 |

|

|

←蓑曳鶏(みのひき) 尾羽と蓑羽が長いのが特徴。 |

| 地鶏(じどり)→ 在来鶏のうち最も古くから姿を見せていた鶏。 |

|

| 以下、工事中 |