|

←ライチョウ1 中部山岳地方に生息するライチョウ。写真は立山連峰のハイマツの根元で見つけたメス。特別天然記念物。富山県。 |

| ライチョウ2→ 赤いトサカが目立つのがオス。この個体は識別のためか、脚環をつけている。見かけは可愛いが、「ゴーゴー」というようなすごい鳴き声を発した。 |

|

|

←コウノトリ1 コウノトリ保護増殖センター(兵庫県豊岡市)付近で見かけたコウノトリ。水田でエサをついばんでいる。特別天然記念物。兵庫県。 |

| コウノトリ2→ 豊岡では、人工飼育のコウノトリが自然に放たれるようになったが、写真のコウノトリは野生種。目の前を飛び交う姿は、優雅そのものである。 |

|

|

←オオワシ1 飛来したオオワシ。羽を広げると2mを超す大きさで、県内で2〜3羽が越冬するという。白と黒の羽根、黄色のくちばしで遠方からでもよく目立つ。滋賀県。 |

| オオワシ2→ 大型の猛禽類であるが、恐れないのか、左と右下にいるカラスがしきりにちょっかいを出している。 |

|

|

←オオワシ3 ピントの甘さとブレが重なって、こんな写真になってしまいました。脚に枝をもって飛んでいます。巣作りの材料にするのでしょうか。 |

| アカヒゲ→ 奄美大島等に留鳥として生育する固有種が指定されている。写真は剥製(国立科学博物館)。 |

|

|

←ルリカケス 奄美大島等に生息する珍鳥が指定されている。るり色が特徴。鹿児島県。 |

| ヒシクイ1→ 越冬のため、琵琶湖に飛来したヒシクイの群れ。滋賀県。 |

|

|

←ヒシクイ2 ヒシクイは、マガン、コクガンなどとともにカモ科に属する。 |

| ヒシクイ3→ ヒシクイはくちばしにオレンジ色の帯があり、他の種と見分けられる。 |

|

|

←マガン1 琵琶湖で越冬するマガン。滋賀県。 |

| マガン2→ 手前のオオヒシクイと比べると、小ぶりである。 |

|

|

←ヤンバルクイナ 翼が退化して飛べないクイナが指定されている。沖縄本島北部のやんばるとよばれる丘陵地帯で発見された。写真は、やんばる野生生物保護センターに展示されている剥製、骨格および卵の標本。沖縄県。 |

| ノグチゲラ→ 沖縄本島北部のやんばるとよばれる丘陵地帯に棲息する。大型のキツツキで、赤みがかった黒褐色をしている。写真は、やんばる野生生物保護センターに展示されている剥製。特別天然記念物。沖縄県。 |

|

|

←カンムリワシ1 小形のワシが指定されている。特別天然記念物。沖縄県。 |

| カンムリワシ2→ 写真は西表島で見つけたカンムリワシ。電柱の先端でじっと獲物を狙っている姿があちこちで見られた。 |

|

|

←八代(やしろ)のツルおよびその渡来地1 本州でただ一カ所のツルの渡来地が指定されている。江戸時代からツルは飛来していたといわれている。特別天然記念物。山口県。 |

| 八代のツルおよびその渡来地2→ ここに渡来するのは、灰黒色で頭部が白い小型のナベツルである。この日は七羽が羽根を休めていた。 |

|

|

←メグロ 小笠原諸島にのみ生育する小鳥が指定されている。特別天然記念物。写真は剥製(国立科学博物館)。 |

| リュウキュウキンバト→ 沖縄特産の小バトが指定されている。写真は剥製(国立科学博物館)。 |

|

|

←水原(すいばら)のハクチョウ渡来地1 瓢湖(ひょうこ)は数多くのハクチョウが渡来することで有名。新潟県。 |

| 水原のハクチョウ渡来地2→ ハクチョウの飛翔のようす。 |

|

|

←鹿児島県のツルおよびその渡来地1 出水平野はツルの渡来地として古くから有名であった。特別天然記念物。鹿児島県。 |

| 鹿児島県のツルおよびその渡来地2→ ナベヅルとマナヅルがその中心である。写真は、マナヅル。 |

|

|

←イヌワシ1 黒褐色で大型のワシ。”天狗”をイメージさせる。滋賀県。 |

| イヌワシ2→ 飛びたつ瞬間を写しました。5月。 |

|

|

←十三崖のチョウゲンボウ繁殖地1 志賀高原のふもとの中野市に指定地がある。長野県。 |

| 十三崖のチョウゲンボウ繁殖地2→ タカの仲間のチョウゲンボウは、写真のように崖にできた穴を利用して営巣する。 |

|

|

←比叡山(ひえいざん)鳥類繁殖地1 滋賀と京都府県境にそびえる比叡山は、延暦寺の聖域として自然が残されており、都市の近くにありながら豊富な鳥類が見られる。 |

| 比叡山鳥類繁殖地2→ ドライブウエーが開通したことをはじめ、様々な要因で山林が変化したことに伴い、鳥相も変貌したといわれる。 |

|

|

←壁島(かべしま)ウ渡来地1 響灘に浮かぶ小さな岩島は、ウミウの渡来地になっている。山口県。 |

| 壁島ウ渡来地2→ 冬季に飛来し、写真のように壁島を休息場所として、沿岸域で潜水し魚を捕っている。 |

|

|

←洲原神社ブッポウソウ繁殖地1 川沿いの神社の境内がブッポウソウの繁殖地として指定されている。岐阜県。 |

| 洲原神社ブッポウソウ繁殖地2→ 写真はブッポウソウの剥製(国立科学博物館)。 |

|

|

←アカコッコ 伊豆諸島南部に生息する日本固有の小鳥が指定されている。手前がアカコッコ。写真はアカコッコの剥製(国立科学博物館)。 |

| オジロワシ1→ 北海道で繁殖する褐色の大型猛禽類。姿形はオオワシよりも鋭い印象を覚える。白い尾の一部が見えている。越冬のため来県したもの。滋賀県。 |

|

|

←オジロワシ2 翼を広げると白い尾が目立つ。ただしピンぼけ。 |

| トキ1→ 羽毛の色から朱鷺という漢字があてられる。特別天然記念物。写真は剥製のトキ(国立科学博物館)。 |

|

|

←トキ2 鳥インフルエンザの防疫のため近づけず、ガラス越しに飼育舎にいるトキを撮影した。新潟県。 |

| 三岳(みたけ)のブッポウソウ繁殖地→ 御岳神社里宮の社叢付近がブッポウソウの繁殖地に指定されている。長野県。 |

|

|

←見延(みのぶ)町ブッポウソウ繁殖地 身延山一帯が繁殖地に指定されている。山梨県。 |

| タンチョウ→ 最も大型のツルが特別天然記念物として指定されている。北海道。 |

|

|

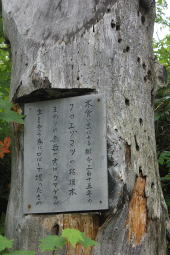

←クマゲラ 大雪山で見つけた標識。クマゲラがムシを食べるために開けた穴が多数ある、と書いてある。北海道。 |

| イイジマムシクイ→ 伊豆諸島で繁殖する小鳥が指定されている。写真は剥製(国立科学博物館)。 |

|

|

←越ヶ谷のシラコバト 越谷市の雑木林などにすむ小形のハトが指定されている。キャンベルタウン野鳥の森(越谷市)にて。 |

| 経島(ふみしま)ウミネコ繁殖地→ 日御碕近くの岩礁が指定されている。島根県。 |

|

|

←鵜の山ウ繁殖地 年間を通してカワウが見られる。愛知県。 |

| オオミズナギドリ繁殖地(京都)→ 若狭湾の西部に浮かぶ冠島が繁殖地として指定されている。京都府。 |

|

|

←アビ渡来群遊海面 漁師が用いてきた漁法は、アビの採餌行動の特徴を利用しているといわれる。そのため、漁師はアビを大切に保護してきた。広島県。 |

| コクガン→ マガンやヒシクイに交じって一羽だけ飛来した。首の白い輪が特徴だがはっきりしない。大きな二羽はヒシクイ。琵琶湖で。 |

|

|

←カラスバト1 全長約40cmの大型のハトが指定されている。写真は、やんばる野生生物保護センターに展示されている剥製。沖縄県。 |

| カラスバト2→ 全身黒色だが、頭部が赤紫色、体が緑色の光沢があり美しい。脚は赤い。写真は、沖縄こどもの国(動物園)で飼育されているカラスバト。 |

|

|

←沖島(おきのしま)オオミズナギドリ繁殖地 白鳥海岸に浮かぶ島が指定されている。島根県。 |

| 星神島(ほしのかんじま)オオミズナギドリ繁殖地→ 隠岐諸島の西ノ島北端にある小島が指定されている。島根県。 |

|

|

←カササギ生息地 佐賀平野一帯に生息するカササギは、カラスよりも小形で、黒と白のコントラストが美しい。佐賀県みやき町にて。 |

| 猪苗代湖のハクチョウおよびその渡来地→ 福島県。 |

|

|

←狭野神社ブッポウソウ繁殖地 霧島火山群の山麓に指定地がある。宮崎県。 |

| カンムリウミスズメ→ 日本近海の亜熱帯暖帯海域に生育する小鳥が指定されている。写真は剥製(国立科学博物館)。 |

|

|

←エゾシマフクロウ 北海道東部に生息するフクロウが指定されている。写真は剥製(国立科学博物館)。 |

| 伊豆沼・内沼の鳥類およびその生息地→ 四季をとおして多くの鳥類が羽根を休める。宮城県。 |

|

|

←イヌワシ繁殖地 北上山地の岩泉一帯と翁倉山一帯が指定されている。岩手県・宮城県。 |

| 陸前江ノ島のウミネコおよびウトウ繁殖地→ 宮城県沖の江ノ島列島足島が指定されている。宮城県。 |

|

|

←三貫島オオミズナギドリおよびヒメクロウミツバメ繁殖地 岩手県。 |

| 日出島クロコシジロウミツバメ繁殖地→ 岩手県。 |

|

|

←蕪(かぶ)島ウミネコ繁殖地 陸続きになった蕪島が指定地になっている。青森県。 |

| 小湊のハクチョウおよびその渡来地→ 特別天然記念物。青森県。 |

|

|

←照島ウ生息地 険しい断崖の照島は、ウミウの代表的な生息地になっている。福島県。 |

| アカガシラカラスバト→ 写真は剥製(小笠原ビジターセンター)。 |

|

|

←アホウドリ 特別天然記念物。写真は模型(小笠原諸島、父島にて)。 |

| オガサワラノスリ→ 小笠原の固有種として指定されている。小笠原諸島、父島にて。 |

|

|

←飛島ウミネコ繁殖地 山形県。 |

| オオミズナギドリ繁殖地(北海道)→ 日本海に浮かぶ渡島大島は、オオミズナギドリ繁殖の北限地といわれる。北海道。 |

|

|

←天売(てうり)島海鳥繁殖地 日本海に浮かぶ小島が指定されている。写真は近くの焼尻島から見た天売島。北海道。 |

| 天売島海鳥繁殖地2→ 島の西海岸は断崖がつらなり、海鳥の絶好の繁殖地になっている。写真は赤岩と呼ばれ、この付近にウミガラス(オロロン鳥)が繁殖している。 |

|

|

←オオトラツグミ 奄美大島だけにすみ、日本産のツグミの中では大型。鹿児島県。 |

| オーストンオオアカゲラ→ 奄美大島に生息するキツツキの仲間。頭部の赤色が特徴的である。オオアカゲラの亜種?鹿児島県。 |

|

|

←粟島のオオミズナギドリおよびウミウ繁殖地 新潟県。 |

| 以下、工事中 |