|

←阿寒(あかん)湖のマリモ1 世界的にも珍しい球形の植物体。特別天然記念物。北海道。 |

| 阿寒湖のマリモ2→ 阿寒湖は、面積13平方kmのカルデラ起源の淡水湖。 |

|

|

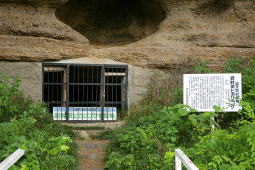

←岩村田(いわむらだ)ヒカリゴケ産地1 光を反射し、コケが光っているように見えることから、この名がついている。長野県。 |

| 岩村田ヒカリゴケ産地2→ 指定地は、崖の中腹にある洞穴である。保護のため、柵で仕切られている。 |

|

|

←識名園のシマチスジノリ発生地1 沖縄本島にのみに生育するというシマチスジノリがはじめて発見されたという徳育泉とよばれる湧水。沖縄県。 |

| 識名園のシマチスジノリ発生地2→ 石灰岩地帯の井戸からの湧水に発生するといわれている。 |

|

|

←オキチモズク発生地1 紅藻類のチスジノリに近い淡水藻である。最初の発見地である「お吉泉」からこの名がある。愛媛県。 |

| オキチモズク発生地2→ この「お吉泉」のすぐ下流が指定地になっている。豊富な伏流水であるが、絶滅の危機にある。 |

|

|

←出羽島大池のシラタマモ自生地1 世界的に貴重なシラタマモの生息地が指定されている。海岸に接し、岩と陸地に囲まれた海水の混じる小さな池がその生息地である。徳島県。 |

| 出羽島大池のシラタマモ自生地2→ シャジクモの一種?である。観察しやすいようにと、出羽島港のセンターに実物が展示されている。 |

|

|

←竹岡のヒカリモ発生地1 「黄金の井戸」と呼ばれる洞窟の水たまりが指定されている。千葉県。 |

| 竹岡のヒカリモ発生地2→ 毎年4〜5月に、水面全体が黄金色になる。ヒカリモは、単細胞藻類の一種。 |

|

|

←テングノムギメシ産地 弾力のある寒天質で麦の粒のように見えることからこの名がついている。細菌類と分裂藻類の複合体といわれるが、正体不明である。長野県。 |

| クロキヅタ産地1→ 海水産の海藻が指定されている。写真は、隠岐菱浦港に立つ指定の石碑。島根県。 |

|

|

←クロキヅタ産地2 この名前は、別府湾にある黒木御所跡のすぐ近くで発見されたことに由来する。 |

| 八束(やつか)のクサマルハチ自生地1→ 小形の木生シダの自生地が指定されている。クサマルハチは、ヘゴの近縁といわれる。高知県。 |

|

|

←八束のクサマルハチ自生地2 四万十川沿いの小さな神社社叢にある。 |

| 伊尾木洞(いおきどう)のシダ群落→ 崖にびっしり生育している暖地性シダが指定されている。高知県。 |

|

|

←鬼ヶ城(おにがじょう)暖地性シダ群落 鬼ヶ城と呼ばれる洞穴一帯にシダが群生している。三重県。 |

| 細谷(ほそたに)暖地性シダ群落→ 鬼ヶ城から少し離れた場所がシダ群落として指定されている。三重県。 |

|

|

←室生(むろう)山暖地性シダ群落1 室生寺境内の杉林に指定地がある。奈良県。 |

| 室生山暖地性シダ群落2→ 指定地で見つけた説明板。 |

|

|

←ユノミネシダ自生地 湯峰温泉の崖に自生地がある。暖地性のシダ。和歌山県。 |

| ヘゴ自生北限地帯→ 大型の木生シダであるヘゴは湿気の多い場所に生育する。指定地は何箇所かある。鹿児島県。 |

|

|

←鳥海山獅子ヶ鼻湿原植物群落及び新山溶岩流未端崖と湧水群 溶岩流の末端部にある「出壺」から出る豊富な湧水がある。秋田県。 |

| 鳥海山獅子ヶ鼻湿原植物群落及び新山溶岩流未端崖と湧水群→ この付近には「鳥海マリモ」とよばれる貴重な蘚苔類が生育している。 |

|

|

←菊池川のチスジノリ発生地 淡水の紅藻類であるチスジノリの指定地になっている。熊本県。 |

| スイゼンジノリ発生地→ 江津湖の一角に指定地がある。熊本県。 |

|

|

←ナチシダ自生北限地1 伊豆半島にある河津七滝のうち大滝(おおだる)付近にある群落が指定されている。静岡県。 |

| ナチシダ自生北限地2→ ナチシダは、大型のシダで葉が長さ2mにも達すると言われる。 |

|

|

←吉見(よしみ)百穴ヒカリゴケ発生地 凝灰岩の岩壁に多くの人工的な横穴が残されている。このいくつかに、ヒカリゴケが自生している。埼玉県。 |

| オンネトー湯の滝マンガン酸化物生成地→ オンネトー湖から徒歩20分にある滝が指定されている。泉源や滝の斜面に棲息するバクテリアが、マンガン酸化物を生成するといわれている。北海道。 |

|

|

←御橋観音シダ植物群落 天然の石橋で有名な御橋観音の境内が指定されている。長崎県。 |

| 黒髪山カネコシダ自生地→ 景勝にも富む黒髪山がウラジロに似たカネコシダの自生地として指定されている。佐賀県。 |

|

|

←猪苗代湖ミズスギゴケ群落 天神浜付近の水底に生育するコケが、波の働きで球状になるという。福島県。 |

| 土黒(ひじくろ)川のオキチモズク発生地→ オキチモズクは冬から春にかけて繁茂するという。長崎県。 |

|

|

←川内(せんだい)川のチスジノリ発生地 チスジノリは、九州の限られた場所に産する。鹿児島県。 |

| 江戸城跡のヒカリゴケ生育地→ 都心の千鳥ヶ淵にヒカリゴケが生育している。築城の時に持ち込まれたといわれている。東京都。 |

|

|

←志布志のカワゴケソウ科植物生育地 市内の特定の川が指定されている。鹿児島県。 |

| 志津川のオキチモズク発生地→ 淡水性の長さ10〜40cmの褐色の藻が指定されている。熊本県。 |

|

| 工事中 |